En 1964, Paul Lambert a commencé à créer de la faïence « Vieux Rouen », un savoir-faire disparu dans notre région depuis 1850 (voir ci-dessous). Depuis 1994, son fils Luc a brillamment pris le relai de l’entreprise familiale classée entreprise du patrimoine vivant par le ministère de l’artisanat en 2007. Suivez-le guide !

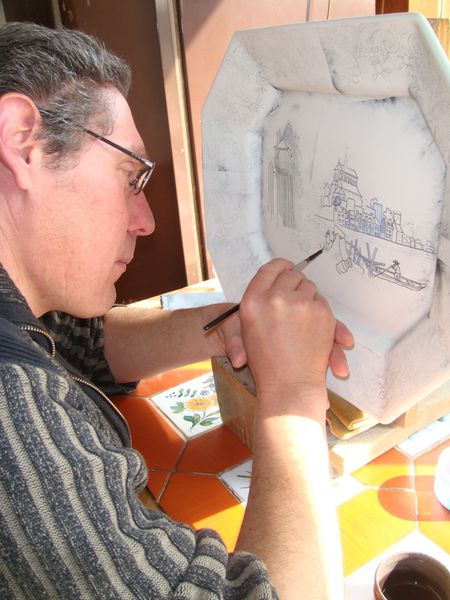

Luc Lambert réalisant le décor d'un plat, en l'occurrence un dessin de Félix Benoist lithographié par Charpentier dans La Normandie illustrée : monuments, sites et costumes... dessinés d'après nature par Félix Benoist et lithographiés par les premiers artistes de Paris, les costumes dessinés et lithographiés par François-Hippolyte Lalaisse,... ; texte par M. Raymond Bordeaux et Amélie Bosquet, sous la direction de M. André Pottier,... pour la Haute-Normandie…, Nantes : Charpentier père, fils et Cie, 1852, 2 volumes.

Le retour de la faïence rouennaise

Paul Lambert nous vient de Nevers, le bastion français où a survécu la tradition de la faïence. Il a acquis la technique de la faïence dans la « manufacture du bout du monde », la plus ancienne entreprise de faïence d’Europe. En 1960, il s’installe à Louviers avec son épouse Mireille avant de créer son atelier en 1964 à Igoville.

Quand il est arrivé en Normandie, Paul était « persuadé que la faïence Vieux Rouen s’y produisait toujours ». Surprise, elle était éteindre depuis plus de 100 ans. « J’ai donc travaillé plusieurs mois pour retrouver les émaux, les décorations propres au style normand. C’était très stimulant. » Et c’est ainsi que Paul Lambert redonna vie à la faïence rouennaise qui était alors reproduite sans éclat par des céramistes du Nord et de la Sarthe. Son initiative a séduit un public connaisseur et curieux et a fait des émules dans la capitale haut-normande (quartier Saint-Romain)…

Face à l’émergence des importations massives d’objets utilitaires, les faïenciers comme Luc privilégient les objets rares, précieux et personnalisés. Il s’agit de coller au plus près des gouts des clients. Chaque œuvre sortant de l’atelier Lambert est unique et demande beaucoup d’heures de travail : « le plus souvent, les gens viennent avec leur propre idée. Ils me montrent une photo de pièce de musée, une documentation sur l’objet de leurs rêves. » Et l’expérience de Luc fait le reste. « C’est comme cela que récemment j’ai réalisé un manège en faïence ». Les mairies sont aussi intéressées par le travail personnalisé de Luc : « je réalise souvent des plats décorés du blason communal et les cadeaux offerts aux mariés. Nous recevons aussi dans notre boutique des cars de touristes venus à la rencontre d’un savoir-faire typiquement normand. Vases, plats, pendules, blasons, luminaires, assiettes, articles pour la table, tasses, pavés… et une gamme très variée d’objets demandés par la clientèle ». Dans la lignée des faïenciers de Rouen, capables de produire tous types d’objets, les Lambert ont même réalisé un luminaire à partir d’éléments de la fusée Ariane ! Luc Lambert travaille aussi quelques porcelaines, grés et verres.

Visites et contact

Boutique ouverte du lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. 3, route de Paris (zone du Fort, près du pont de Pont-de-l’Arche) / 27 460 IGOVILLE / 02 35 23 02 83 / faience-lambert@voila.fr

Paul, Mireille et Luc Lambert, famille de faïenciers qui ont réintroduit le « Vieux Rouen » en Normandie à partir de 1964. Ici dans la boutique d’Igoville. Photo Armand Launay.

Le style Vieux-Rouen ?

Au XVIe siècle, Masséot Abaquesne (vers 1500-1564) est le premier faïencier normand de renom. Natif de Cherbourg, iI reçut une solide formation notamment auprès de maitres italiens de Faenza, ville qui a donné son nom à la faïence. Il réalisa de nombreux carreaux de faïence historiés, portant des arabesques et des blasons dans le style dominant de l’époque : le style italien. Son chef-d’œuvre est la série de carreaux réalisée entre 1540 et 1548 pour décorer le château d’Écouen, propriété du connétable de France Anne de Montmorency. Ce château abrite aujourd’hui le Musée national de la Renaissance et présente de nombreuses œuvres de Masséot Abaquesne. Cependant, les descendants de cet artiste normand ne parvinrent pas à reprendre son flambeau.

Le Déluge, embarquement sur l'Arche, Masséot Abaquesne, 1550. Exposé au musée national de la Renaissance d'Ecouen.

En 1644, la Régente Anne d’Autriche accorda le monopole de la fabrication de faïence à Nicolas Poirel qui engagea Edme Poterat. Celui-ci relança la production de faïence à Rouen et créa peu à peu son fameux décor bleu à lambrequins ou broderies. En privilégiant un décor, devenu omniprésent sur les objets, le style rouennais émergea et acquit une réputation nationale. Les Poterat innovèrent aussi dans la forme des objets [2] et dans leur composition puisqu’ils inventèrent la porcelaine tendre.

Broc, Edme Poterat, atelier Luc Lambert (Igoville), facsimilé d’un original de 1700-1720 conservé au musée de la céramique de Rouen.

L’année 1720 marqua la fin des Poterat et de leur monopole royal. Leur entreprise fut reprise par Nicolas Fouquay, le créateur des célèbres bustes des « Quatre saisons ». Rouen connut alors l’ouverture de nombreuses fabriques (jusqu’à 22) dans le quartier Saint-Sever qui influencèrent tous les ateliers de France [2]. La production rouennaise fut cependant concurrencée par l’ouverture du marché aux importations anglaises, l’émergence de la porcelaine et la volonté royale de limiter la consommation du bois de chauffe. La production s’appauvrit avant de s’éteindre vers 1855. Les décors de Rouen furent alors reproduits sans grand éclat hors de la Normandie. Ce n’est que dans les années 1960 que la production de faïence rouennaise reprit en Normandie dans l’atelier Lambert auquel nous consacrons un article plus loin…

A lire aussi...

L'ancienne usine électrique de Pont-de-l'Arche

Les ponts de Pont-de-l'Arche de 862 à nos jours

[1] Aiguières, bannettes, bénitiers, bidets, boites à épices, boules à éponge ou à savon bouquetières, bourdalous, bouteilles, consoles murales, crachoirs, crucifix, hanaps, huiliers, jardinières, jattes, légumiers, moutardiers, pichets, plateaux de commodes ou de cheminées, plats à barbe, rafraichissoirs, saucières, saupoudreuses, soupières, suspensoirs d’église, terrines, théières…

Armand Launay

Pont-de-l'Arche ma ville

/image%2F0550649%2F201304%2Fob_9e233b1c7beafe9c4121bd3e5eded037_bandeau-blog.JPG)

/image%2F0550649%2F20210101%2Fob_b51755_mymap-zoom-pa.jpg)

/idata%2F0316469%2FAmfreville-et-Poses%2FEcluses-d-Amfreville-sous-les-Monts-7-.JPG)

/idata%2F0316469%2FPont-Saint-Pierre-du-Vauvray--1947-%2FPont-de-Saint-Pierre-du-Vauvray-14-.JPG)

/idata%2F0316469%2FCartes-postales-2%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--396-.jpg)

/idata%2F0316469%2FCartes-postales-1%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--199-.jpg)

/idata%2F0316469%2FAlizay%2FAlizay--15-.jpg)

/idata%2F0316469%2FCriquebeuf---Martot%2Fcriquebeuf.jpg)