Balade littéraire et poétique

aux Damps et à Pont-de-l’Arche

Armand Launay

À Dany

Patrice

Peggy et David…

Avant propos

Qui n’a pas connu le plaisir de la balade, dans les rues de son petit village, quand le ciel du printemps permet de remettre le bout du nez dehors sans risquer un gros rhume ?

Qui ?

À vrai dire je ne connais personne. Personne qui reste insensible au vert tendre des bourgeons et au rayon de soleil qui redonne au paysage un charme que l’hiver lui a interdit… En fait, au printemps tout le monde redécouvre la nature et, en même temps, son âme de poète… comme dirait l’autre !

Eh bien ! Ce printemps là, en rentrant aux Damps chez mes parents, quelques jours seulement entre deux semaines d’étude au Havre, j’ai eu une envie irrésistible et spontanée d’aller respirer l’air vif du redoux en arpentant les ruelles du patrimoine local que j’aime tant. En plus, je dois l’avouer, même si Le Havre est une ville que j’ai appris à aimer et que je trouve belle aujourd’hui, quoi qu’en disent les sceptiques (!), mon petit coin de Normandie natal m’a manqué et j’ai eu besoin de le retrouver…

C’est pourquoi, ayant eu l’envie d’écrire mes sensations, j’ai emmené quelques feuillets que j’ai griffonnés en me baladant à droite et à gauche. Après deux ou trois retouches -quand il le fallait vraiment- j’ai trouvé que le résultat n’était pas si décevant et j’ai eu envie de partager mes sensations, grâce à un petit livre, avec mes contemporains mais aussi avec des lecteurs de demain. En fait, inspiré du livre d’Edmond Spalikowski et de mon goût pour l’Histoire, j’ai tenu à laisser un témoignage avec l’espoir que son message procurera autant de plaisir à ses lecteurs que je n’en ai eu à lire le livre de 1930…

Le résultat est comme le début de ma balade : imprévu et donc imprévisible dans sa spontanéité. Alors, ma plume s’est promenée entre la littérature, la poésie, l’Histoire et le témoignage sur les modes de vie d’aujourd’hui... En fait, c’est peut-être ça la véritable originalité de cette balade, outre le fait que les publications sur Pont-de-l’Arche et, à plus forte raison, sur Les Damps sont rares : elle se propose d’aborder de nombreux aspects du patrimoine sans les analyser avec rigueur.

Enfin, chacun verra s’il le souhaite si le résultat et jugera par lui-même ! Quoi qu’il en soit, je ne suis sûr que d’une chose : ces lignes chantent le plaisir et c’est bien là tout ce qui compte !

Armand Launay

Aux Damps,

le vendredi 4 avril 2003

Prendre le temps de flâner

J’aime ces douces heures passées à flâner, à rêver.

Ces heures où le temps cesse

Un instant, de m’éroder comme

La mer usant les falaises d’Étretat.

Entre le temps que l’on a et celui que l’on prend,

J’ai choisi celui que l’on dit " Hors du temps "…

Comme suspendu au-dessus de la toile tissée

Par les impératifs au temps métrés du quotidien.

Il est le moment que l’on vit à plein temps

Car il permet que l’on se retrouve, seul ou non.

Il est le temps où l’on ne quitte

Pas même quelqu’un, pas même quelque lieu,

Pour en effleurer de nouveaux et éphémères,

Et ce en courant, en s’oubliant.

Il est l’instant où, sur les berges de l’Eure

Ou ailleurs en forêt de Bord, on glisse

Sur la pente des jours… et l’on se regarde vivre.

La pensée devient fluide lorsque les sens épousent

Le doux courant de la rivière ou la cascade des feuilles

Parcourues par le vent de doux échos printaniers.

C’est le moment du plaisir.

Mais ce plaisir n’est rien

Si la conscience n’y est pas.

Seule la conscience de ce plaisir et des moments paisibles

Engendre le bien-être, le bonheur.

Le bonheur est la conscience que l’on est heureux.

Sans conscience, l’existence est bien peu,

Elle ne réalise pas la chance d’être aux côtés

Des gens que l’on aime, des paysages du quotidien

Qui sont le cadre des visages aimés…

Elle ne mesure pas la valeur des échos des temps passés

Qui résonnent dans nos murs actuels

Et qui raisonnent nos actes et pensées.

Or, l’éveil de la conscience a besoin de temps à soi.

"Hors du temps" ou, plus justement,

Au cœur même du temps que l’on prend,

Arpentons nos bois et ruelles

Qu’elles soient des Damps,

Qu’elles soient de Pont-de-l’Arche,

En quête de richesses humaines,

Historiques et naturelles…

Les Damps,

le vendredi 4 avril 2003

À l’aube des temps

Notre balade qui suit les hommes

Dans leurs paysages et dans leur histoire

Débute dans ce grand massif

Qu’est la forêt de Bord de Seine.

Ici, aujourd’hui, le printemps

Hisse la sève des arbres

Et l’air bourgeonne du soleil.

Le craquant tapis de feuilles,

Ces héroïnes de l’automne passé

Qui virevoltaient au vent,

Laisse peu à peu place sous les pieds

À un tendre duvet, de couleur prairie,

Constellé de fleurs blanches,

Une mauve de-ci de-là.

C’est un plaisir chaque année renouvelé

Lorsque le soleil regagne sa place,

Celle de clé de voûte, celle d’étoile de vie.

Cet après-midi, le ciel revêt

La même couleur que les tableaux

Des impressionnistes,

Eux qui surent savourer la lumière

Et les couleurs normandes.

Sur le promontoire naturel qu’est la Crûte, on aperçoit furtivement

Une échappée colorée sur le paysage de la vallée et, parfois,

Sur Les Damps, d’où percent les cris enjoués des enfants

À l’heure de la récré tant espérée.

Le vent de Nord-ouest me baigne de son eau aérienne

D’une tiède légèreté. Éole me fait écho

Des activités des hommes de la vallée

Et des gens de la nuit des temps car,

Non loin d’ici, fut levé un voile de mystère

Lorsque deux ou trois vestiges,

D’un bronze vert et mordu par le poids des âges,

Furent détectés et déterrés.

L’homme, bien avant notre ère,

Façonnait sa hache dans la pierre,

Mais le métal est ici le premier jalon

Décelé de l’évolution de l’homme.

Le bois alors gagné sur la forêt servît-il de poutre à l’habitat,

De rempart contre l’excès hivernal,

De figure de proue d’un voyage sur Seine ?

C’est un mystère qui recèle de bien plus grands charmes

Qu’une réponse nette et assurée.

Cependant, la forêt garde aussi en mémoire

Les anodins dés à coudre,

Romains tout comme contemporains,

Qui trahissent les actes immémoriaux

De nos lointaines mères, elles qui tuaient le temps,

L’aiguille à la main, en gardant le troupeau.

C’est ce que m’avoua le timide talus,

Longiligne et caché sous l’humus,

Qui dessine sous nos yeux d’antiques parcelles

Qui crient toujours, aux promeneurs,

Leur raison d’être, tout en restant incomprises.

Ici, le petit bruit d’un scarabée attire l’œil curieux

Qui voit la feuille lentement se soulever.

Là-bas, la chaleur d’un rayon outrepasse le branchage

Fraichement fleuri et verdi avant qu’un nuage n’ose,

Un court instant, l’interrompre insolemment.

Dans le sous-bois ou aux abords d’un chemin

Le couvert végétal éparpillé laisse paraître sa moue désolée.

Le groin du cochon l’a retourné :

Il abandonne alors ses plaies au regard étranger.

Et là, encore un hêtre, au tendre vert d’une jeune feuille,

Présente un corps harmonieux sur lequel j’appose ma feuille

Ma plume et ma prose. D’ailleurs, plus le tronc du hêtre choisi est fin,

Plus mon écriture tremblante me rappelle mon âme d’enfant.

En revanche, je ne me risque pas au chêne sur lequel le mariage

Entre ma plume et l’écorce déchirerait ma feuille de longs regrets.

Mais je reprends mon chemin entre les essences en ébullition.

Une voie pourfend le bois : je préfère l’ignorer

Et poursuivre à travers les sentiers non battus, les sentiers préservés.

Mais très vite, sous le pas, la terre laisse paraitre

Un vallon qui courbe l’horizon et invite la curiosité

À assouvir son penchant : c’est une des portes de la vallée.

Au rebord du promontoire où j’arrive bientôt

Une souche me propose ses assises où je me pose.

Ici apparaissent les couleurs vertes, presque bleues,

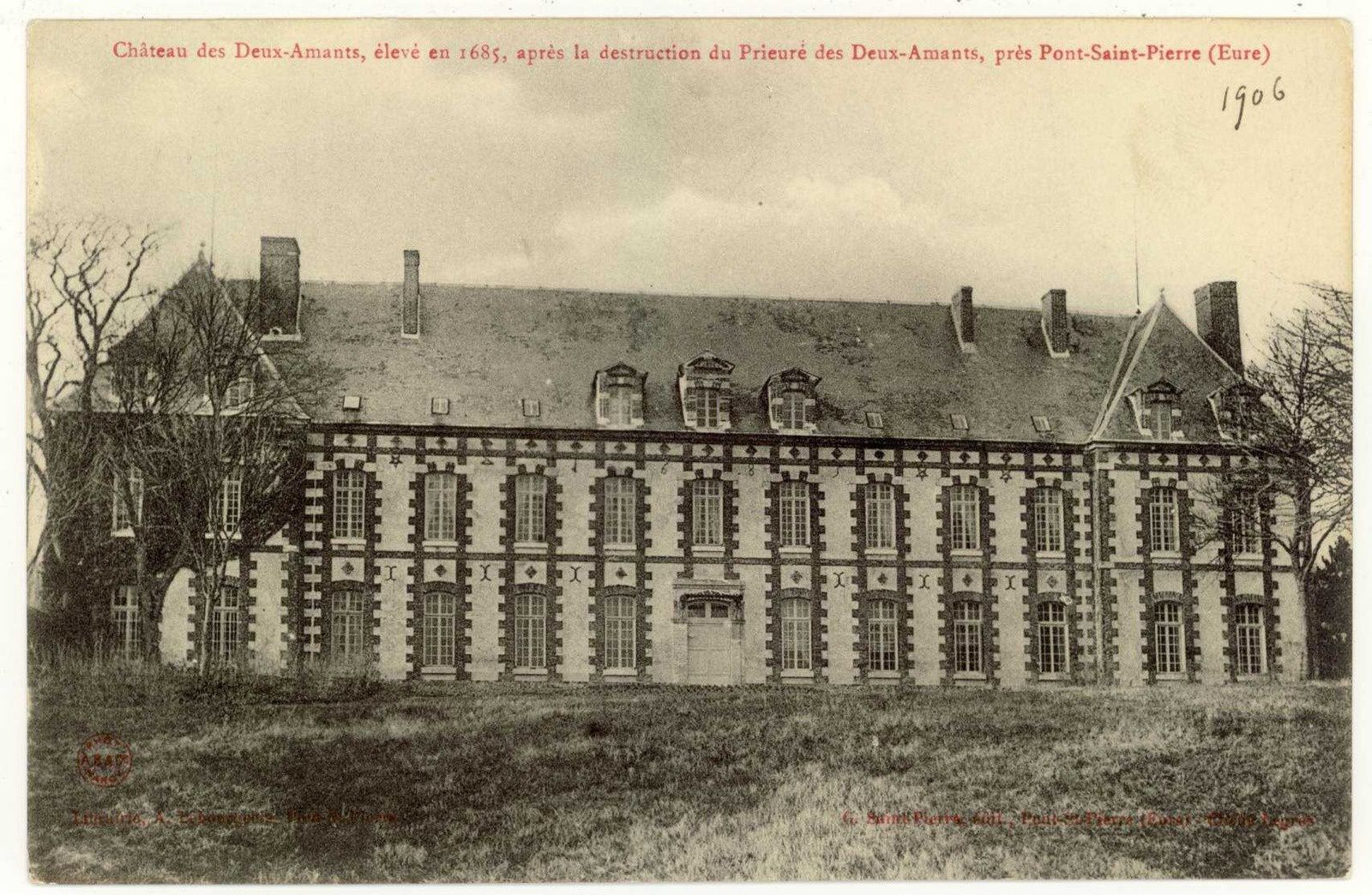

Des falaises accompagnant la côte des Deux Amants,

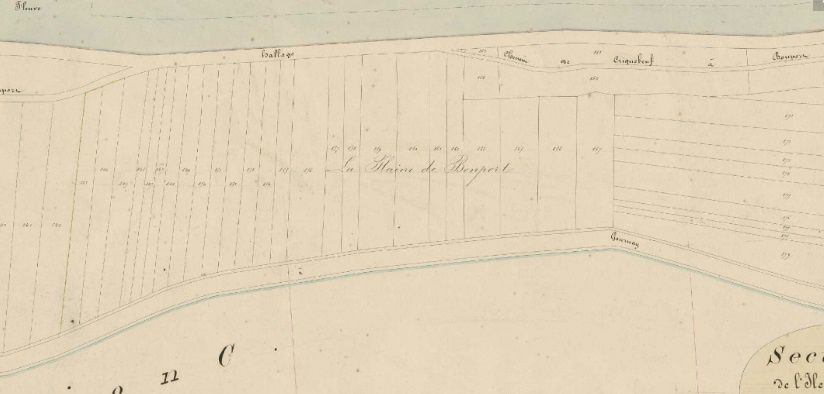

Ainsi que les couleurs végétales qui parcourent la plaine

En formant une mosaïque traversée par la tendre courbe de l’Eure.

Un train pourfend soudain la plaine

Et traverse la Seine par le couloir du Manoir,

Cette dentelle de métal suspendue,

Et disparait bien vite derrière les usines qui

Négligent notre vue, notre nez et notre santé,

En nourrissant de moins en moins les familles alentour.

La Seine se laisse deviner grâce aux furtives apparitions,

Entre deux bouquets d’arbres,

D’une péniche qui semble flotter

Entre deux sillons de cultures.

En contrebas, vrombissent les flèches roulantes

Sur le chemin de grisaille qu’est l’asphalte.

Les ronces abondent depuis peu avec leurs fraiches pousses

Qui mordent parfois le mollet du promeneur

Comme si elles défendaient un lieu un peu mystérieux

Qu’un curieux enjambe allègrement.

Et l’endroit ne manque pas d’énigmes et de légendes…

À deux pas d’ici domine la côte de la Crûte,

Petite élévation de terre telle une motte,

Qui fit couler l’encre autour du dilemme :

Est-elle naturelle ou fille de l’homme ?

Mais surtout, est-elle le lieu de la bataille des Damps ?

Depuis la côte, la pente, sévère, accélère le cœur et retarde le pas.

Or, dans les brumes de la Seine du siècle neuvième,

Surgirent les hommes du Nord dont les figures de proue des navires

Étaient des têtes de dragons que l’on nomma "drakkars".

Dudon de Saint-Quentin narre une bataille opposant

Francs et Normands non loin de la confluence de l’Eure et de la Seine.

Les enfants de Scandinavie, retranchés derrière une fortification,

Battirent l’armée franque à As Dans, devenu Les Damps.

Alors, le flou des textes lointains et miraculeusement conservés

Fut une porte à l’imagination, aux rêves et à la légende.

D’aucuns situèrent, qu’ils soient historiens ou romantiques,

Le lieu de la bataille ici même où on surplombe les premières demeures.

Le paisible chant des oiseaux contraste avec les faits rapportés,

Mais l’image est saisissante : les Normands, sortis de leurs navires,

Barrèrent la route aux Francs et voguèrent vers Paris.

Peut-être ce sol fut-il maculé ? Toutefois, les mystères qu’il recèle

Entretiennent la mémoire des hauts faits des temps passés.

Mais là où la magie le dispute résolument à l’histoire,

C’est le terrain des couloirs souterrains.

Cette légende locale, où réalités et rêveries

Tourbillonnent ensemble dans la même danse,

Donne le pétillant dans l’œil de nos ainés

Dont l’âme d’enfant narre à cœur joie

Les anecdotes glanées, çà et là,

En jouant aux gendarmes et aux voleurs

En forêt de Bord, en se réfugiant, dans une cavité,

Des bombes de la guerre passée…

Parfois, au hasard de promenades

Dans d’autres splendeurs de la forêt,

On croise de grands effondrements :

Certains sont des témoins des bombes

D’il y a six décennies,

Mais les autres sont-ils

Les éboulements de galeries souterraines

Qui courent de part et d’autre

Rejoindre une commanderie templière ?

Enfin, franchissons l’orée et gagnons le petit village blotti

Au bord de l’Eure : la patrie dampsoise…

Aux Damps,

le samedi 5 avril

Au cœur des Damps

Quelques arpents plus loin, sur le chemin de la Crûte,

On entre dans une partie préservée des Damps

Où les balles de paille s’alignent non loin des haies

Qui plongent avec le chemin vers le cœur du village.

D’ici, en faisant quelques pas avec le vent

Qui s’engouffre fraichement dans cette allée verte et fleurie,

Quelques échappées de paysage laissent entrevoir les colombages

Et les pierres du pays accompagnés de blancs pommiers en fleurs.

Le soleil, qui a récemment percé le frêle voile matinal,

Rayonne sur les jardins de l’ile étalés le long de la Seine

Et juste devant le monde bétonné d’une usine indicible

Mais que les mots ne peuvent taire.

Cette descente de la Crûte évoque

Les tortueuses routes du bocage normand

Où l’ancien bitume est noyé dans une verdure

Dont le feuillage salue le vent au passage.

La Maison Commune des Damps émerge ici et veille sur le hameau.

Cette Mairie fut l’enjeu, en 1879, d’un combat entre une population

Éprise de l’universel esprit républicain et les résistances obscures

Des sujets de "Sa Majesté", camelots du roi ou de l’empereur.

Ces hommes et ces femmes voulaient fonder la jeune République

Sur l’éducation et la culture, sans lesquelles ces mots ne seraient.

Mais la balade me mène au fond du val au creux duquel

Se blottissent frileusement les colombages, le torchis et les briques

Du dernier corps de ferme animé. Témoin de temps récemment révolus,

Cette ferme me rappelle qu’il y a six décennies – à peine –

Une dizaine de domaines fertilisaient le sol et élevaient le troupeau

Dont la présence aujourd’hui encore confère aux Damps

Un cachet rural des plus appréciables. En ces lieux,

La vie n’a pas rompu avec les temps passés qui l’ont conçue…

La rue des Carrières est une véritable notice historique :

Elle rappelle qu’elle est le berceau de nombreuses pierres

Aujourd’hui insérées dans les murs de nos ruelles.

Sous le chant du coq, la rue des Plâtriers

Ainsi que l’inscription presque entièrement effacée

Indiquent l’activité des ancêtres du maçon qui vit ici.

Poursuivant la visite vers la rue des Carrières,

J’observe l’ancienne charrette abandonnée,

Et la plante grimpant sur la façade,

Qui jalonnent le chemin à peine perturbé

Par quelque vrombissement soudain.

L’ancienne épicerie s’est endormie ainsi que la pompe communale

Alors que, issue du Moyen-Âge,

Resplendit la maison de la "Dame Blanche" :

Un petit reptile, qui lézardait sur la pierre baignée de soleil,

Ose fuir ses poutres croisées et ses petits carreaux en losanges.

Après cette rencontre avec le plus lointain souvenir,

Fièrement dressé dans un recoin du village,

Le chemin dessine un coude vers l’Eure,

Point d’arrivée et d’attache de nos aïeux.

Il suffit "d’aller aval" de quelques pas,

Comme disait le marinier,

Pour faire la rencontre avec le cœur

Du village des Damps : la place.

Vue du petit pont, elle est aujourd’hui

Bien anodine et reposante avec ses peupliers

Tendrement caressés par le frai vent du Nord.

Qui se souvient qu’on les plantait pour tendre le fil

Qui séchait les toiles lavées dans l’eau ?

Combien de femmes ont plongé le linge,

Toute leur vie durant, et frotté, et frotté ?

Combien d’enfants ont joué à la balle

Dessus les fils tendus alors que leurs pères

Amassaient les stères sur la place

Avant de les charger sur la Seine.

La Seine, eh oui ! car c’est ici , jusqu’en 1934,

Que se trouvait la confluence entre les deux cours.

C’est ici que l’Eure perdait son nom.

C’est ici encore que l’on trouvait le bac,

Dix mètres en amont du pont.

Mais tout l’ancien temps du lieu n’est pas réservé à la sensibilité,

Qui nous fait voir ce qui n’est plus :

L’âme des mariniers et du passé de la Seine

Se lit encore dans les linéaments du paysage mais aussi dans les actes

Des pêcheurs qui perpétuent une occupation ancestrale.

Enfin, peut-on encore s’imaginer qu’ici passèrent les fûts qui firent

Les bateaux de la monarchie de la fin des âges médiévaux

Mais aussi qu’un jour les navires normands

Passèrent et s’arrêtèrent en ces lieux si paisibles ?

Aujourd’hui, quelques voitures sont garées

Devant le bien nommé "Café de la Place",

Lieu de sociabilité des gens d’ici depuis des temps immémoriaux.

Il garde la mémoire du rendez-vous

Des mariniers et des paysans qui l’animaient.

Maintenant que l’Eure, "La rivière d’Ure",

Comme le prononçaient nos ancêtres,

Est découverte, la suite de notre balade

Passe par ses contours où un sentier pittoresque

Rappelle le chemin de halage et passe à travers les pâquerettes,

Les pissenlits et les boutons d’or.

L’eau fait scintiller de mouvements

Les piles du pont, toujours ombragées.

Les remous de l’eau font onduler

La surface de la rivière et de curieux dessins

Tourbillonnent lentement au gré du courant

Comme des galaxies dans l’immensité noire.

Le vent, qui accélère le courant, ride la surface de l’Eure

Qui garde, néanmoins, un cours paisible et ponctué de vaguelettes.

Les chiens du lointain aboient en canon.

Les motos et les mobylettes percent l’air tel l’essaim d’abeilles.

Les taupes façonnent leurs mottes.

Les plantes aquatiques se laissent bercer

Par le silencieux courant.

Toujours assoiffé de nouveauté, je m’enfonce dans le marais,

Asséché ces temps-ci, et y découvre un sol moelleux

Parcouru de sèches failles et où poussent en tous sens

Les troncs et les branches à la recherche de lumière.

Pendant que j’avance, un oiseau signale de deux cris qui s’envolent

Ma dangereuse présence aux siens. Deux canards viennent rayer

La surface de l’Eure où le bleu du ciel clignote désormais.

Cependant, alors que je suis à l’ombre de hauts arbres,

Un cygne blanc nage avec célérité en ma direction

Et s’arrête sur la berge, peu avant mon pas.

Il doit s’étonner de ma présence dans ce marais retranché,

Me dis-je. Mais non, pas du tout, ce cygne est une mère attentive

Qui est venue protéger ses petits, encore tout ronds au fond du nid,

Vaste berceau de paille.

Cette attendrissante protection vaut bien mon départ silencieux

Qui préserve cette beauté, après quelques secondes d’admiration.

Je l’admire encore, en m’éloignant et rêve déjà au plaisir de l’été prochain

Où elle glissera sur l’eau, contrastant par sa blancheur étincelante,

Suivie de ses petits, les fruits de son amour.

Un peu plus en aval, c’est un bras mort que je découvre,

Flaque bleue dans le vert dominant du pré de l’ile Saint-Pierre.

Une poule d’eau détourne mon attention en s’envolant de la berge.

Elle frappe l’Eure de ses ailes cinq ou six fois

Avant de lâcher un cri surprenant et d’atterrir sur la rive d’en face.

La chapelle, derrière moi, même si elle n’a que cent cinquante ans,

Marque l’emplacement de l’antique église de Saint-Pierre des Damps.

Appelé par la découverte, je gravis sur ma gauche

Le moins connu "passage des marronniers",

Étroit et boisé, ce passage pittoresque ravine

Ce qui rend son ascension moins aisée

Et presque digne de celles des Vosges.

Les Vosges, nom auquel fait écho

Cette partie du village appelée Les Vauges,

Mais qui n’a de lien que le son,

À l’inverse de ma poésie qui préfère faire rimer

Les sens plutôt que les sons.

Au sommet du chemin de pierre,

Apparaissent les toits plats de Le Corbusier

Et les résidences toutes récentes des Merisiers.

À gauche encore, de retour vers la Mairie,

Je longe les terrains de jeux et l’école

Qui a libéré, tout à l’heure, à "l’heure des mamans",

Les enfants vers un samedi radieux.

L’œil du quotidien passe sans savoir

Près de deux ou trois plaisirs à saisir :

Qui a lu, sur la pierre du mur qui fait face à l’aire sportive

Cette ancienne gravure, "1833", à moitié effacée,

À moitié recouverte par le lierre vert tendre.

Qui a pris le temps de lire les noms

De ceux qui tombèrent durant les guerres

Sur l’humble monument d’un village

Ému et meurtri par le sacrifice

Consenti pour la liberté

Et qui déplore à jamais la guerre

Qu’elle soit d’aujourd’hui dans les sables,

Qu’elle soit d’hier dans la boue…

Qui apprécie la poésie et la touche d’humour

Du nom de la rue Monte au Ciel,

Rue escarpée que l’on nommait Saint-Jean

Et ce deux siècles auparavant ?

Qui ? Peut-être ce couple qui se promène,

Avec l’enfant dans le landau,

À qui je souhaite un bonjour

Qu’il me retourne.

Derrière moi, ce terrain anodin recèle les vestiges d’une villa romaine

Révélés par une fouille lorsque je n’étais pas encore de ce monde.

La cave et ses soupiraux furent épargnés par la mécanique

Et offerts à notre savoir et à nos divagations teintées de rêve.

Tous ces secrets à peine voilés me font dire que la routine n’est pas le fait

De vivre le même quotidien mais d’y apposer le même regard.

Que ton œil garde la curiosité qui pétille dans l’œil des enfants

Et chaque journée que tu vis t’apportera son écot de nouveauté

Et de charme…

Ces balades, où le temps est celui de la nature, qui ne compte

Ni les heures, ni les révolutions de la terre,

Est le terreau de ces découvertes que je veux partager avec toi.

Alors, si tu le peux, vas sur ces lieux que je dépeins et jouis de tes sens.

Ces lieux sont le cadre d’un tableau, celui du bonheur,

Que tu peins avec les couleurs que sont tes sens.

Aux Damps,

le samedi 5 avril

Sur le chemin des Haies

La chaleur dans le dos,

Le parfum des fleurs qui virevolte dans les airs,

Quelques filaments blancs en guise de nuages,

Je m’oriente maintenant vers Pont-de-l’Arche.

Le Chemin des Haies, ce long chemin qui domine l’Eure,

Tel une petite corniche, se resserre pendant un instant

Qui s’interdit aux moteurs.

Ici, à l’ombre d’un mur et d’une haie,

Le piéton savoure le raccourci

D’un rare espace qui lui est réservé.

En bas, deux pêcheurs perdus entre les branches

Occupent l’entrée du bras mort,

Le tout en silence et à l’insu de tous, ou presque.

Les insectes s’activent, sous ce soleil d’avril,

Tout comme les propriétaires de terrains

Non loin du "passage des Thuyas".

Ici et là, dans les cours, ou derrière la grande usine,

Des parterres de béton apparaissent à la surface

Comme des couches géologiques.

Une oie passe à l’instant et m’interrompt.

Toutes ailes déployées et impressionnantes

Elle va, d’Est en ouest, en exprimant

De rapides gémissements essoufflés.

Ces étendues bétonnées témoignent de l’emplacement

D’une base aérienne anglaise datant de la Grande Guerre.

On réparait ici les moteurs dans des bâtiments parfois disparus.

On se restaurait dans ce qui est, aujourd’hui,

Le Café des Dardanelles et l’on occupait l’usine qui demeure.

Le nom de la rue est, une fois encore, révélateur : la rue des Dardanelles.

Ce nom commémore les terribles combats qui firent rage au large

De l’actuelle Turquie et qui meurtrit les Français et les Anglais,

Unis face à l’Ottoman et l’Allemand de ces temps.

Alors qu’une fourmi me chatouille, un sac qui vole à l’horizon

Rappelle à mon regard l’usine de briques rouges,

Symbole d’un temps qui fait écho dans ma raison

Comme celui de la chaussure et du chausson.

C’est le temps de l’industrie, des abus des uns

Sur le faible, l’honnête : c’est un temps éternel et humain, trop humain...

C’est le temps de la grande grève de 1932,

Sous les yeux de la gendarmerie à cheval :

La plus grande manifestation qu’aient connue

Les Damps et Pont-de-l’Arche.

"Morel à l’iau ! Morel à l’iau ! Vivent les dix pour-cent !"

Criait la majeure partie des gens de la région

Dans les rues médiévales du chef-lieu de canton.

Cette usine symbolise, à elle seule,

Sa période : grâce à son toit de sheds

Fabriqué selon la dextérité anglaise ;

Et le pays de ses origines d’où nous vint,

Aussi, la révolution industrielle,

La brique rouge systématique et

Le train qui roule toujours à gauche…

En face d’elle, des pans entiers des Damps

Ont grandi depuis l’Armistice et, depuis peu,

Grâce à d'entières familles heureuses de vivre

Dans un cadre aussi accueillant et je les comprends.

Un faisceau blanc pourfend le ciel à la suite d’un lointain avion.

Arrivé au Val des Damps, je ne peux que penser à Octave Mirbeau,

Ce journaliste, cet écrivain, épris de justice sociale.

Il appela de tous ses vœux une société libertaire en réaction à

Une économie dont il voyait les méfaits sur le peuple des Damps,

De Pont-de-l’Arche et de partout ailleurs, et à une République

Qu’il jugeait pas assez sociale et radicale.

Je pense ici à lui car c’est là qu’il habita,

Quatre ans durant après 1889, dans un cadre qu’il aima

Et qu’il décrivit par ces mots que je vous livre…

« Je ne retrouverai nulle part un spectacle aussi admirable que celui là.

Toute la vallée de la Seine, la vallée de l’Andelle, au loin s’ouvrant derrière le mont des Deux Amants, et tout près de nous l’embouchure de l’Eure.

Le petit village des Damps est bâti, près de l’embouchure de l’Eure, sur un bras de la Seine que sépare du grand fleuve une île plantée de hauts peupliers et d’oseraies abandonnées, maintenant envahies par une flore exubérante et vagabonde qui donne l’impression d’une jungle mystérieuse. Du grand bras de Seine, caché par le niveau de l’île, on n’aperçoit que la rive droite, plate, nue, découvrant par places les écorchures blanchâtres d’un terrain marneux. La plaine ensuite, çà et là semée de bouquets de trembles et de pommiers solitaires, s’étend en paisibles carrés de cultures, jusqu’à des coteaux aux souples ondulations, aux pentes orangées, couronnées de forêts, dont la tache sombre s’attendrit, se voile de bleu léger et semble se vaporiser avec la brume qui monte, soir et matin, des nappes d’eau et des prairies riveraines. Gaiement éparpillés sur une même ligne, des villages longent le pied des coteaux, et leurs toits rouges et leurs façades blanches éclatent parmi les verdures estompées. Un peu vers la droite, la plaine s’élargit, les coteaux s’exhaussent en montagnes et s’ouvrent brusquement pour laisser voir un espace très lointain, très bleu et très rose, une enfoncée de vallée qu’on dirait remuante et légère autant que des nuées. Le spectacle de cet horizon est délicieux à regarder ; il est d’une douceur infinie, d’une lumière opaline, exquise, rendue plus exquise par la dureté des premiers plans et la complication de leurs arabesques emmêlées. Durant les mois d’automne, le brouillard y promène ses rêves fugitifs et ses mystères changeants dans la fine transparence de ses voiles argentées. »

Octave Mirbeau

Dès lors, notre balade littéraire nous amène à emprunter

La rue Morel-Billet, voie que se partagent les villages

Des Damps et de Pont-de-l’Arche.

Nos premiers pas archépontains nous montrent un petit ange

Dessiné dans le bout de plâtre isolé dans la façade de pierre

De la dernière bâtisse, à gauche, avant la grande route de Rouen.

Un ouvrier s’amusa à imiter l’artiste qui donna aux églises

Tout son savoir faire, il y a des siècles.

Franchissons le pont qui eut l’insigne honneur

D’être inauguré par Pierre Mendès France.

L’intérêt de quitter Pont-de-l’Arche et de gagner les terres d’Igoville

Est d’avoir un point de vue imprenable sur la cité millénaire…

Igoville,

le samedi 5 avril

Au fort de Limaie

Sous le ciel limpide, à l’abri du vent,

Le soleil double sa superbe

En faisant de la Seine le miroir de sa majesté.

La chaleur monte au visage et seule une brise

Parvient à percer le bouquet végétal, derrière moi,

En face de Pont-de-l’Arche, au lieu dit "Le Fort".

Ici, face à la Seine, en contrebas de l’actuel pont,

Je suis avec un ami sur les bases de l’ancien ouvrage

À l’endroit même du pont de Charles le Chauve,

Ce roi qui, en 862, voulut barrer la Seine aux Normands.

Ce lieu, inaccessible jusqu’à la semaine passée,

Où mes mains n’écrivirent mais frayèrent

Un passage à travers les ronces,

Est un promontoire humain

Qui montre le point de départ du pont

Qui menait à la rue Alphonse Samain,

Au centre ville de Pont-de-l’Arche.

Nous sommes assis, les jambes dans le vide,

À l’endroit même de la porte du château de Limaie,

La forteresse qui défendait le pont et qui disparut il y a deux siècles.

Combien de milliers de mil de passages !

Et quel silence aujourd’hui…

Il n’y a plus que l’esprit pour aimer à rêver

Au trot du cheval tirant la charrette.

J’imagine ce bruit de herse, s’éveillant dans mon dos,

Laissant place au trot de ce cheval fantôme

Qui me traverse : il apparait à mes yeux,

S’éloignant sur ce pont, puis entre dans Pont-de-l’Arche

Entre deux remparts et sous la maison du portier.

C’est un luxe de l’esprit que de créer ce qui n’est pas

Et ceux qui ne sont plus.

C’est un lèse de l’automobile que de me réveiller de ce rêve.

Mais, ce qui me console, c’est le cadre naturel :

Le déversoir laisse entendre, par intermittences éoliennes,

Ses rêves où il s’imagine en cascade de Mortain

Ou même, l’orgueilleux, en chute alpine.

Le soleil scintille çà-et-là sur l’eau tout comme l’image des isles

Qui font rêver celui qui ne connait pas même le village d’à côté.

Et, droit devant, l’église, toujours imposante,

Laisse apparaitre par transparence

La lumière provenant de derrière deux vitraux.

La tour de Crosne, de même,

Par l’alignement de ses deux fenêtres,

Est percée d’un rayon de lumière

Qui fait d’elle le phare tardif

D’un port qui n’est plus.

Les iles verdissent mais, manquant d’arbres,

Laissent à Pont-de-l’Arche la place qui doit lui être impartie :

La première dans le paysage. Or, ici, fait singulier,

Peu d’annonces criardes le long de la route.

Aucune pollution visuelle, de ce côté-ci de la Seine,

Pour le grand commerce – le grand appât –

Ou de la grande industrie ne nuit au paysage et au cadre de vie.

Je songe à cette ville où je vécus enfant et adolescent

Avant de gagner Les Damps tout en allant

Apprendre l’étude historique au Havre de Grâce.

Je me dis que, tout en évoluant, la bourgade a gardé son charme.

Elle n’a jamais rompu avec la tradition qui, certes,

N’est pas un point d’attache mais constitue un point de repère :

Elle nous dit d’où nous venons et donc qui nous sommes

Afin d’évoluer tout en restant nous-mêmes,

Afin d’évoluer sans nous dénaturer

Et sans dénaturer nos enfants par là même.

Mais ce fil ténu de l’évolution est mal compris

Entre ceux de la révolution qui du passé veulent faire table rase

Et taire ses enseignements et ceux de la tradition

Qui se ferment aux solutions actuelles

Que propose et impose une situation nouvelle.

J’aime à me voir, tel l’arbre, prenant mes racines

Dans le terreau de mes ancêtres et

Me déployant vers de nouveaux horizons : nul extrême.

Une péniche interrompt mes considérations

Le "Bay Trader" va aval et gagne Rouen

En claquant les vaguelettes sur les berges du fleuve.

Le soleil décline, en cette fin d’après-midi,

Et illumine l’horizon du couchant,

Laissant avec parcimonie

Aux blanches maisons du centre ville

Quelques rayons aux façades bien orientées.

Les oiseaux volent au-dessus de l’eau

En quête d’insouciants moustiques.

Les voitures reflètent – une seconde à peine –

L’astre déclinant par leurs vitres.

Mais Pont-de-l’Arche mérite mieux qu’un regard lointain,

Même à la base de son ancien pont, son acte fondateur.

Approchons nous…

À Pont-de-l’Arche,

le 6 avril

Lumières nocturnes

Si la plume prend ses pauses,

La prose ne tarit pas sous l’effet bénéfique des Muses

Qui m’insufflent les doux airs de lyre de la vie.

Nos déesses me réchauffent le cœur et je me sens en sécurité,

Lové dans la blanche chaleur de leurs bras,

Quand je les entends entonner les chants

Qui louent le plaisir de vivre au milieu des hommes,

Dans la culture et la quête du bien-être en société.

Chose étrange, alors que Clio, l’Histoire, est la déesse

À qui je donne le plus de temps et adresse le plus de pensées,

C’est Polymnie, la Poésie, qui me susurre depuis deux ou trois jours

Les notes que je joue à la lyre qu’est ma plume.

Parfois même, Érato, la tendre et triste nostalgie,

Me chante sa mélopée que je sème çà et là dans mes vers.

Ainsi quelques fleurs tendrement nostalgiques

Apparaissent dans les recoins du tableau que je dépeins.

Érato est aussi belle que ses sœurs avec ce timide sourire

Des jours où le soleil intérieur peine à se lever.

Je reviens donc, bien plus tard, voir ce paysage

Que chaque instant renouvèle,

Que chaque heure recolore,

Que chaque couleur redécore.

La moitié de la nuit a sonné sous l’infinité céleste ponctuée d’étoiles,

Et je me suis posté à l’affût de l’insolite, à l’endroit même du quotidien,

Assis sur une marche du tourbillon qui relie le pont à l’ile Saint-Pierre.

Les lampes et le va-et-vient automobile

Accompagnent ma prose nocturne.

L’obscurité du fleuve et de la rivière

Font écho – encore et encore – au ciel :

Les étoiles scintillent dans un ballet de clins-d’œil.

Bleu tout à l’heure, le ciel est désormais noir

Comme la rétine du chat que j’ai croisé en venant des Damps.

Le chat, ce furtif de nos nuits,

Était là, sur le muret du Val,

Dans la sempiternelle position du félin

Lorsqu’arrive l’homme inconnu ;

L’œil plus vif que jamais,

La tête basse tournant en un instant,

Une fois à droite, une fois à gauche,

Pour mesurer où sa fuite bondissante

Se traduira par le succès le plus assuré.

L’araignée, au milieu de sa toile,

A tissé son réseau, mortel,

Dans celui de la rambarde écaillée.

Elle qui attend l’imprudent moustique

Me sert de point de mire sur la ville

De Pont-de-l’Arche, au second plan.

Une partie de sa toile est déchirée

Mais l’autre trahit sa position

Car la soie relaie les lumières

Et révèle son piège fatal.

Non loin d’ici, l’Eure est comme un ruban

Qui brille et qui glisse avec aisance et douceur

Entre les doigts des herbes qui peuplent les rives.

Derrière elle, sur la place,

Quelques jeunes prisonniers de leurs voitures

Ne tardent pas à démarrer vers un nouveau samedi soir.

L’ironie des temps me prête à sourire :

Naguère, ils eussent gagné l’Hôtel de Normandie,

Au lieu même de l’actuelle banque,

Où la salle de concert accueillait

Le on ne peut plus local Monte Carlo Jazz band.

Ma frêle enveloppe corporelle tremble parmi cette fraicheur

Pourtant atténuée grâce à un vent qui tomba avec l’astre du jour.

Des odeurs d’herbages adoucissent – un instant – le climat

Grâce aux rayons précieusement recueillis le jour durant.

Mais le bourg dort au chaud :

Ses maisons blotties les unes aux autres

Rappellent un temps où la nécessité

Drapait les hommes de solidarité

Dans le tissu social qu’est la condition commune.

On a gagné la couette, où l’on tue encore le temps

À l’aide d’un écran … Ah si l’écran ne tuait que le temps…

Quand on le regarde de trop près,

On en oublie parfois jusqu’à son propre foyer.

La télévision jette le voile sur la parole, la lecture, les amis et

L’empathie qui sont les acteurs des riches et longues veillées…

Les anciennes pêcheries, au pied de la courtine,

Au pied de l’église et de la tour de Crosne,

Laissent rayonner leurs façades

Aidées en cela par la guirlande lumineuse

Qui éclaire nos vieilles rues.

Enfin, Notre-Dame-des-Arts, derrière mon araignée,

Reste grave et impassible. La forme de ses fenêtres

En ogive, lui confère un regard sévère et austère

Renforcé par un contraste entre sa façade éclairée

Et ses vitraux, son toit, qui rivalisent avec l’obscur céleste…

Il est vrai que l’Archange de la lumière descendit,

Une à une, les marches séparant le Paradis de l’Enfer…

Les Lumières et les Églises…

Mais mes doigts se crispent et mon imaginaire prend

De plus en plus les étoiles comme le scintillement

De lumières sur la glace… Je pars donc rejoindre

La chaleur de celle qui donne un visage à l’amour

Et un bonheur à mes jours.

Ma plume m’a dérobé trop longtemps

À sa présence, à ses précieux moments.

Je tais mon verbe et l’offrirai tout à l’heure au soleil.

À Pont-de-l’Arche,

le dimanche 6 avril

Le marché de Pont-de-l’Arche

Sortant du pont, sur ma droite, le dimanche matinal consacre

Le lieu privilégié de la balade le long des étals du marché.

Le ciel offre un mélange cotonneux

Tel un camaïeu de blancs et de gris.

Une légère bise nous rappelle

Que la dure saison n’a pas renoncé

À ses prétentions sur la Normandie.

Mais l’œil l’ignore, attiré par le fruit, le légume,

Le fil tissé aux couleurs de l’été.

Le regard se pose furtivement,

Pudeur oblige, sur le promeneur qui vient en face.

Je reste parfois incompris et éveille souvent l’étonnement

En consignant sur le papier quelques impressions glanées

Devant la demeure du luthier.

Les sacs s’emplissent à mesure que les billets glissent de main en main.

Le panier des anciens se balance paisiblement ou se protège sur le flanc.

Le repos dominical que symbolise le marché,

Où le contact humain reste privilégié,

Est un havre, le long de la rue Montalent,

Pardon ! de la rue Jean-Prieur.

Il est entouré de l’océan bruyant

Du véhicule roulant vers Rouen,

Ou de celui du ballet motorisé

De l’âpre quête de la place

De stationnement.

Le marché mêle, côte à côte,

Grands et petits, humbles et opulents,

Ainés et puinés, bérets et casquettes,

Dans une activité tout droit issue

Des temps immémoriaux.

Ici on croise l’ami, le voisin, la famille, les copains,

Ceux que l’on voit tous les dimanches

Et ceux que l’on revoit au gré des vents.

La discussion fait alors écho sur les murs anciens

Faits de sombres colombages, de rouges briques,

De blanches pierres et de clairs crépits.

Le tout se déroule autour de bavardages épars

Et d’éclats de rire de-ci de-là,

Sous la rouge coccinelle de l’enseigne.

Je me lève et pense à ces quelques pierres

Qui sont les lointaines filleules

Des pierres de taille depuis lors morcelées

Qui servirent à la construction

De la porte du rempart médiéval.

Cette porte, avec pont et fossé,

Se situait ici même…

Marcher le long de la rue animée,

C’est traverser des univers de senteurs

Aux horizons divers : viandes rôties,

Fruits du verger, légumes du potager…

Les cloches sonnent soudain annonçant la fin du catholique office

Alors que, à tour de rôle, on propose Jéhovah aux paniers déjà repus.

Je suis arrivé et installé, après le lent pas du marché,

Au buste de Hyacinthe Langlois où la sèche fontaine est envahie

Par les étals répandus sur la place.

Ce buste n’existe plus depuis la dernière guerre,

Mais en 1930, Edmond Spalikowski,

Grand amateur de culture et de Normandie,

Pouvait encore écrire ces quelques vers :

« Hyacinthe Langlois, poète archéologue

« Qui sur ta stèle vois, surpris, tendant le dos,

« Dévaler le troupeau bondissant des autos

« Échappées aux éclairs du mont Décalogue,

« Pour assaillir le pont cher à Charles le Chauve,

« Dans un mugissement de démon ou de fauve,

« Lève pour dissiper l’effroi de ta prunelle

« La tristesse de tes regards

« Que consolait jadis l’inflexion d’une aile

« Vers le sourire gothique

« De Notre-Dame-des-Arts,

« Reine aux fleurons de pierre en couronne au portique.

« Mais prête aussi l’oreille à l’argot des commères

« Bourdonnant à tes pieds aux étaux du dimanche,

« À leur langue salée, à l’invective amère

« Lancée en bon patois, les deux points sur les hanches

« Et tu reconnaîtras par ce verbe gaulois,

« Le sang fier de la race aux illustres exploits

« Dans les veines d’enfants des "machons" d’autrefois. »

Edmond Spalikowski

Mais le temps vient à me manquer :

Un rendez-vous familial m’attend

Lui qui consacre une institution

Bien française… le repas dominical.

Mon pas oublie la place Langlois

Sous les senteurs envoutantes

De la boulangerie, mais je reviendrai…

Pont-de-l’Arche,

le 12 avril

Dans les ruelles médiévales

Six jours ont passé et nous ont fait frissonner,

Eux qui sont les derniers soubresauts de l’hiver.

Le temps est redevenu clément et les ruelles archépontaines

Sont animées par les roues et les pas d’un samedi après-midi.

Quelques enfants dévalent la pente

Qui relie la fontaine à la Seine

Et ce grâce à leurs trottinettes.

Assis devant la cascade

Je prends le temps de voir les passants

Sortir et entrer d’un magasin à l’autre

Comme l’abeille butine de fleur en fleur

Le nectar de son quotidien.

Et les enseignes ne trompent pas,

Du Coccinelle aux Quatre-Saisons,

Car ici les senteurs se marient

Sous le nez du promeneur

Averti du conseil du vendeur.

C’est lorsque l’on est épris d’histoire

Que l’on en vient ici à s’étonner

De cette route qui descend et qui meurt

Avant même d’atteindre le bord de l’Eure

Et qui laisse apparaitre au loin

Les ruines désolées de l’ancien pont fortifié

Où tant d’armées croisèrent le fer.

C’est un bonheur de voir que la ville

Qui naquit pour des raisons belliqueuses

Est aujourd’hui un parfait havre de paix.

Les poutres anciennes sont repeintes

De toutes les couleurs, selon l’usage médiéval,

Et côtoient les façades, de plâtre ravalées,

Nées du vingtième siècle aux idéaux

De richesses et d’apparences.

Une façade présente de vieilles peintures,

Les réclames d’une chapellerie-mercerie,

Qui apparaissent comme un ancien maquillage

Qui a conservé un charme certain

À défaut d’un éblouissant éclat artificiel.

Un parterre de fleurs orne la rue

Devant le fleuriste qui remplaça,

Récemment, le cordonnier qui

Laissa le soin à l’usine Marco

De rappeler à nos contemporains

Le passé de la chaussure des Archépontains.

Tout comme les Ch’tis

Qui voient poindre dans leur cœur

Un soupçon de nostalgie quand

On parle de ceux qu’allotent à l’ fosse,

Je pense aux Archipontins

Qui, eux, allaient à la cauchure.

Comment qu’on l’appelait le père untel ?

C’était quoi son soubriquet ?

I’l’en avait bien un comme tout le monde ici.

L’Cat Qui Miaule, voilà son surnom,

Mais qu’est-ce que ça veut dire aujourd’hui ?

Cela voulait-y dire qu’il avait écorché un nom

Ou qu’il avait une grande goule ?

Mai j’sais pâs. J’sais juste qui l’était fâniâ !

Mais l’arc de cercle de la rue Blin m’appelle.

Il me propose de faire plus ample connaissance :

Avec l’hôpital qui fut un couvent

Qu’un chemin droit devant reliait à l’église ;

Avec la maison du gouverneur

Du Pont de l’Arche, au coude à droite ;

Avec l’ancienne Mairie, au coude à gauche,

Qui était le bailliage et la prison de l’Ancien-Régime.

Quelques pas plus loin la vue se dégage

Sur les arrières de la tour de Crosne et de l’église

Tandis que la maison du gouverneur dévoile

De nouveaux charmes sous un jour nouveau,

Un jour bien lointain de ceux où

Saint-Louis et Henri V vinrent ici.

Ce décor est impressionnant car il marie le cadre urbain

Aux charmes champêtres de ces arbres, toujours plus verts,

Qui sont les demeures des chants d’oiseaux.

L’église, dans laquelle j’entre,

Porte en elle une page d’histoire

Sous la forme du verre du vitrail du halage :

Le maitre de pont dirige les siens

Et les chevaux, de son dix-septième siècle,

Qui tirent l’embarcation peinant

À remonter le courant concentré

Entre les piles du vieux pont.

Et je sors du monument : les gargouilles m’inquiètent

Certes moins par la forme de leur sculpture

Que par le risque de chute qu’elles représentent.

Le cadran solaire tait le temps,

Qui se lisait selon les pas du soleil,

Car les nuages font leur entrée

Sur la scène du ciel normand.

Sous les échos de la place Langlois,

En contrebas à droite,

Je m’oriente vers le petit chemin,

La Sente de Beauregard,

Qui serpente derrière l’église

Et traverse l’ancien rempart.

Il me rappelle le village de Provence

Où la venelle escalade le caprice naturel d’une pente

Encline à exaspérer le promeneur.

Tout en gagnant l’Eure, cette brève descente

Laisse admirer combien les habitations entremêlent

Les toits et les façades dans un dédale de rues alors invisibles.

Les couleurs s’offrent à nouveau au regard

Quand la pierre cède la place au végétal

Qui borde la Seine et l’Eure.

Mais je me tourne vers ces verbes que j’étale et réfléchis sur le papier

Et je me dis que le mot exprime la pensée,

Épouse les contours d’un paysage et révèle un sentiment.

Autant Les Damps offre à ma prose un visage aux linéaments poétiques,

Autant Pont-de-l’Arche fait prendre à ma plume

Le cours littéraire d’une balade historique et touristique.

Aux Damps le lyrisme et à Pont-de-l’Arche la solennité

Prouvent que la littérature et le paysage

Font partie du domaine sentimental de l’homme.

Aucun lieu ne fait écho dans nos cœurs

S’il n’y a derrière le visage d’un être aimé,

S’il n’y a le souvenir d’un bonheur, d’un sentiment…

Le lieu n’est pas le nom d’un cadre géographique

Mais celui d’un espace sentimental : le tien, le mien…

Les lieux revêtent la richesse des sentiments :

La larme d’une chambre désormais vide ;

La nostalgie de temps heureux

Lovés dans le monde de l’amour maternel ;

Les rires partagés avec des alcoolytes du lycée ;

Les retrouvailles des parents et des amis

Après la distance d’un voyage…

Les lieux sont imprégnés d’humanité

Ce qui leur donne une dimension que

Ni les richesses du bout du monde

Ni l’empire d’à-côté ne revêtent.

Un charme ne se lit pas sur les traits du paysage

Mais sur les élans du cœur.

Un charme ne réside pas

Dans la beauté d’un visage

Mais dans le pouvoir, l’emprise,

D’une femme ou d’un homme

Sur nos sentiments.

Les sens et les sentiments doivent

Vivre et évoluer à travers les lieux et le temps.

Mon espace sentimental est différent du tien

Mais ils vivent côte à côte

Et, parfois, et c’est le cas des amoureux,

Ils s’entremêlent en partageant le même plaisir.

Et je poursuis la balade qui suit le cours de l’Eure

Entre le terrain de camping,

Où arrivent les premiers touristes,

Et la berge caressée par l’eau.

Le soleil ne danse plus au creux des remous de l’Eure

Car le voile vaporeux des nuages a drapé le ciel printanier.

Le soleil éclaire le voile blanc ce qui dessine une véritable

Feuille naturelle sur laquelle s’écrivent les rêves de ceux

Qui s’allongent sur les prés de l’été.

Il leur faudra attendre encore un peu.

Mais la crue de la Seine s’impose aux yeux du curieux

Qui peut lire, à la base du mur, sur l’anodine plaque :

"Crue 2 février 1910". Sa hauteur coupe le souffle

Et rappelle immédiatement la carte postale

De noir et blanc illustrée et maculée d’une belle plume,

Cursive et courbée.

Mais longer l’Eure c’est aussi croiser

Le petit pont qui mène à l’ile et

Qui garde pour lui son passé oublié,

Celui où ses semblables, parmi tant d’autres,

Formèrent le port artificiel d’Arromanches

En juin 1944, à la Libération.

Aujourd’hui, Pont-de-l’Arche

Garde en mémoire les plus connus

Des libérateurs de l’époque :

Rue Roosevelt, Charles de Gaulle,

De Lattre de Tassigny, Mendès-France…

Mais, à côté de ceux-ci,

Les résistants et les malchanceux

Ont leur part de souvenir :

Rue Cacheleux, Samain, Antoine, Bonnet…

Néanmoins, de nombreux noms

De ceux qui sauvèrent l’honneur de la Cité

Ont été oubliés : Roger et Jean Tardy,

Robert Doucerain, Victor et Berthe Désert…

Mais ce n’est pas tout, jeunes et moins jeunes

Se rappellent encore l’anecdote du grand père

Lors de l’exode de 1940 ou encore les canons français

Placés sur les remparts de Pont-de-l’Arche

Et bombardant l’Allemand arrivant sur les hauteurs d’Igoville :

Ce fut la dernière fois que les fortifications millénaires

Eurent une fonction militaire.

Toujours plus loin, vers l’abbaye de Bonport,

Le chemin prend des allures un peu écossaises

Lorsque l’on ouvre et referme sur nos pas

La clôture veillant sur les moutons.

Ici les anciennes barques sont toujours attachées

À leurs pontons ou à leurs amarres de fortune.

Leur proue pointue fait triste mine

Car elle manque de fraiche peinture

Et de nouvelles aventures.

Une barque apparait derrière

Le miroir qu’est la surface de l’Eure :

Elle touche le fond

Sous les derniers rayons

Qui parviennent à elle.

Ce lieu est le terrain propice au pique-nique de l’été,

Près du puits artésien et de la petite ferme

Sertie de haies à la normande.

Vers Bonport, se dresse à gauche

Une légère corniche restée naturelle

Et percée par d’anciennes carrières

Et ce à quelques pas de la Seine d’époque

Où l’on chargeait la pierre qui bâtit les villes de Paris à la mer.

Pont-de-l’Arche,

le 16 avril

Derniers rayons sur l’Eure

Désormais, c’est l’heure où les rayons solaires

S’étalent longuement avant de laisser place à l’ombre.

C’est le moment où les ombres s’allongent en fuyant

Le soleil qui se couche dans son berceau flavescent,

Mêlant le bleu-azur, l’or et les pourpres.

C’est le moment où les ombres s’allongent de plus en plus

Avant de recouvrir le théâtre des cieux.

Le soleil dépose encore, çà et là,

Les quelques langues roses du soir venu

Sur les vieilles barques où s’écaille la peinture.

Je suis assis sur la berge

Qui relie Bonport à Pont-de-l’Arche.

C’est elle qui accueille les moutons,

Qui bêlent au loin, rappelant ainsi la campagne.

Une barque retournée ferme les yeux sur son passé

Alors qu’une autre offre au regard la douce danse

Des reflets de lumière sur l’eau

Et qui ricochent sur son bois.

Le soleil, presque orange, double son visage sur l’eau

Laissant la berge isolée entre deux feux.

Néanmoins, les derniers rayons de la journée,

Véritable enclave estivale dans la beauté du printemps,

Ne parviennent plus à contenir le frai courant d’air

Qui remonte du calme courant d’eau.

Les poumons inspirent un air plus vif, dans sa tiédeur,

Qui laisse indifférents les canards

Remuant la surface de l’Eure.

Les moustiques virevoltent et s’entrecroisent

Sous les projecteurs solaires

Comme de furtives poussières.

Et le soleil descend lentement

De ses hauteurs olympiennes

Tel un dieu que l’on tutoie

Et devant lequel on ne baisse plus les yeux.

L’horizon invite l’astre à se retirer du paysage

Et à laisser les plaisirs d’aujourd’hui

Devenir, peu à peu, les rêves de demain,

Les rêves pour le lendemain.

Déjà affaibli derrière les branches des saules,

Pleurant son départ, l’astre d’or

Entre en terre derrière la presqu’ile de Freneuse.

Il prend la forme d’un amphithéâtre

Dans lequel il est enseigné à quiconque

Le plaisir, la fascination,

De voir un coucher de soleil

Et de ressentir pleinement la nature.

Le ciel perd ses accents dorés.

Une flèche de fumée relaie les rayons,

Désormais cachés, à la suite d’un avion.

L’Est se pare de rose et d’une auréole incandescente

Alors que les senteurs florales cèdent la place

Aux odeurs des herbages et des bords de l’Eure.

Pont-de-l’Arche,

le jeudi 10 juillet

Aux abords de Bonport

Sur le chemin de l’abbaye,

C’est une ou deux lieues qu’il me faut parcourir

Accompagné par le destin de l’Eure

Qui rejoint doucement celui de la Seine à Martot.

Les murs silencieux de l’édifice religieux

Indiquent, par les divers parements qui l’habillent,

Le nombre de siècles qui, l’un après l’autre,

Se sont pris pour les vagues de l’océan,

Elles qui sont les magiciennes de l’érosion.

Ils marquent aussi la volonté des hommes

Qui ne veulent pas que le temps ait de prise

Sur leurs corps, leurs esprits ou, encore,

Sur l’expression matérielle de leurs rêves.

Cette belle journée d’été prolonge

Mon plaisir printanier à cela près

Que la chaleur a rejoint mon pas.

L’herbe, aux pointes sèches battues par la brise,

Abrite un monde dont l’écho traduit les rêves

D’une infinité d’insectes qui caricaturent

Les chanteuses d’oc : les cigales du midi.

D’ailleurs, ce sont peut-être ces doux sons

Que vont chercher les vacanciers qui défilent,

Non loin, sur l’autoroute de Normandie,

Cette grise entaille qui ne brise qu’à peine

La sérénité impavide de l’abbaye de Bonport,

Une lointaine filleule de Bernard de Clairvaux.

Et je me plais à imaginer, dans la voiture,

Les enfants assoupis, rêvant de plage et de glaces,

Lovés dans l’amour parental : ils sont

Une des sources intarissables du bonheur.

Le papillon, à l’imprévisible tracé,

Me rappelle que là, derrière le pré,

L’Eure s'était dérobée à ma conscience.

Elle revient à moi accompagnée,

Comme toute parcelle de savoir,

D’un autre vécu, littéraire celui-ci :

Cette expérience, toute Archépontaine,

Enrichit mon savoir lorsque je lus l’ouvrage

De Léon de Duranville, datant de 1856.

J’y appris que, jusqu’au XVIIIe siècle,

Une fête chrétienne perpétuait

Le rituel du paganisme en proposant aux fidèles

De communier par un bain dans la Seine,

Acte répandu dans de nombreuses contrées païennes.

Cette lointaine habitude de nos ancêtres

Me fait alors immédiatement penser

À l’arbre du Petit Saint-Ouen de Léry.

Ici encore le Christianisme fit perdurer

Ce qu’il condamnait encore au XIe siècle :

Le culte de la nature et des divinités plurielles

Qu’elle insuffle dans le cœur des hommes

Qui n’ont pas rompu leurs liens avec elle.

Mais reprenons une lecture plus onirique

Et prenons plaisir à imaginer que cette communion annuelle

Fut la commémoration de l’acte fondateur de l’abbaye :

La chute du duc de Normandie et roi d’Angleterre

Dans les eaux plus actives de la Seine d’alors.

La légende, encore vivace à Pont-de-l’Arche,

Dit que Richard Cœur de Lion, poursuivant une proie

Lors d’une chasse en forêt de Bord,

Tomba dans les eaux du fleuve et failli s’y noyer.

Or, le courant rapprocha le Lion de la berge

Ce qui le persuada d’une bienveillance divine.

Richard fit alors édifier l’abbaye qui consacra

Le "Bon port" du courant et ce à la fin du XIIe siècle.

Depuis lors l’abbaye accueillit les clercs et les laïcs

Jusqu’aux heures de la Révolution où les pierres de l’édifice,

Nées du labeur des humbles, passèrent des mains du privilège

Aux mains d’un autre privilège, monétaire celui-ci,

Et qui fit de Bonport le lieu d’une carrière.

Ainsi, les pierres du lieu furent vendues et éparpillées

Dans la région où, aujourd’hui,

On les trouve dans la Cour du Cerf,

À Pont-de-l’Arche, ou encore à l’entrée de la ferme,

À Sotteville-sous-le-Val, ou dans la rue d’Alizay.

L’image des austères bâtiments se traduit pour mon ouïe

Par des chants grégoriens d’une époque lointaine et

Qui donneraient aux murs une sagesse et une connaissance

Frustrante et magique… à cause de leur silence

Quand le regard se prend, aujourd’hui, à les interroger.

Mais je me vengerai dès ce soir car, si les siècles ont passé,

Les hommes laïcs d’aujourd’hui savent redonner de la vie et du charme

À ce site historique en proposant du théâtre aux influences italiennes

Et aux références grecque et française – Phèdre ou l’amour impossible –

Au sein du festival : l’été en Bord de Seine.

Mais je me regarde penser, tout d’un coup,

Et des ressemblances se dessinent sous mes yeux :

Les faits culturels, les faits historiques

Sont comme les faits personnels,

Les faits présents, les sentiments

Qu’ils soient amoureux ou amicaux,

Haineux ou dédaigneux, et encore

Comme les mots qui résonnent et

Qui encrent le papier…

Ils ont cela en commun

Qu’ils sont tous des expériences

Qui font la richesse de la vie

De celui qui en prend conscience

Et qui en ressort grandi

Par le savoir, la sagesse

Et le bonheur.

Ici s’arrête notre balade

Et ces moments solennels

Dont le privilège est la simplicité…

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_119f37_12fi107-paroisse-de-sotteville-sous-le.jpg)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_b84351_aug01547.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_3357b2_aug01554.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_84d9fe_dsc-1032.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_fb10b0_dsc-1035.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_55f48a_p1060439.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_44f6c9_p1170870.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_082158_croix-de-cimetiere-sotteville-6fi9.jpg)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_72719a_monvillagenormand-fr.jpg)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_bb418f_aug01555.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_bf7818_p1060439.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_350260_p1180435.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_fd8b63_p1180436.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_ac363e_p1170872.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_4ffb3b_p1170873.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_eac6e0_p1170874.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_a4e0ac_p1180432.JPG)

/image%2F0550649%2F20210321%2Fob_d421cb_le-chateau-de-val-freneuse-par-nika.jpg)

/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_3b9b2b_la-ry-vue-ga-na-rale-au-loin-la-ca.jpg)

/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_8483b5_la-fabrique-de-pate-a-papier-1910.jpg)

/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_2a8df7_le-cafe-de-la-mairie-1915.jpg)

/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_334fb4_lery-la-poste-et-la-place-du-calvair.jpg)

/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_36bc8c_lery-le-carrefour-8-fi-362-5-ad27.jpg)

/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_b823a3_l-hetre-st-ouen-1912.jpg)

/image%2F0550649%2F20201122%2Fob_fe48a1_sabliere-pres-de-lery-par-jean-pott.jpg)

/image%2F0550649%2F201311%2Fob_4a3c427572a954d505f2334939a88716_image-143.JPG)

/image%2F0550649%2F201311%2Fob_36128fe031050729b9222552e5ca57bd_tostes.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_e4205f_p1180816.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_f8008e_1.jpg)

/image%2F0550649%2F201311%2Fob_4dee8d50c0e6825d053e280e1757fe51_villa-des-quatre-bancs.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_af8c9f_3-gallo-romains-16.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_d9c1dd_p1180756.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_b04fc4_p1180095.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_d1121e_1.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_2d9005_2.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_b154d5_3.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_441a00_4.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_5dfd1e_5.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_dcc3be_6.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_9f5b51_7.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_046677_8.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_d8fb9c_9.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_5d734d_10.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_946f10_11.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_102855_12.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_8f69c6_13.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_002e56_14.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_4101d4_15.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_4b6fe6_16.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_13ef28_17.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_da362a_18.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_584bf6_19.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_e81aa8_20.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_a89d41_21.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_39f629_22.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_4b2dff_23.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_5b2041_24.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_3b3cbe_25.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_88ff11_26.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_843b16_27.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_837b29_28.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_a2750e_29.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_2a0ca0_34.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_4674ce_35.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_7a8a99_36.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_f702c2_37.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_a49f5a_38.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_63beae_39.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_1af65d_40.jpg)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_a1cce4_41.JPG)

/image%2F0550649%2F20141211%2Fob_0b5b7c_tostes-ruines-du-moulin.jpg)

/image%2F0550649%2F201304%2Fob_9e233b1c7beafe9c4121bd3e5eded037_bandeau-blog.JPG)

/image%2F0550649%2F20210101%2Fob_b51755_mymap-zoom-pa.jpg)

/idata%2F0316469%2FAmfreville-et-Poses%2FEcluses-d-Amfreville-sous-les-Monts-7-.JPG)

/idata%2F0316469%2FPont-Saint-Pierre-du-Vauvray--1947-%2FPont-de-Saint-Pierre-du-Vauvray-14-.JPG)

/idata%2F0316469%2FCartes-postales-2%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--396-.jpg)

/idata%2F0316469%2FCartes-postales-1%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--199-.jpg)

/idata%2F0316469%2FAlizay%2FAlizay--15-.jpg)

/idata%2F0316469%2FCriquebeuf---Martot%2Fcriquebeuf.jpg)