À la mémoire de Serge Petit, parti trop tôt avec son sourire et sa courtoisie.

Nous tenons à remercier pour leur aide Yvette Petit-Decroix ainsi que Renée et Pierre Roussel.

“Sa position sur une montagne élevée de trois cents cinquante pieds environ au-dessus des vallons que parcourent la Seine, d’une part, et l’Andelle, rivière du Pont Saint-Pierre, de l’autre, lui donne une des vues les plus agréables de France, surtout au printemps ; les pommiers qui couvrent ces vallons étant alors en fleurs.”

Aubin-Louis Millin de Grandmaison, Antiquités nationales ou Recueil de monumens…, 1791.

La côte des Deux-amants, avec au premier plan le barrage de Poses, vue depuis la rive gauche de la Seine (cliché Armand Launay, mars 2012).

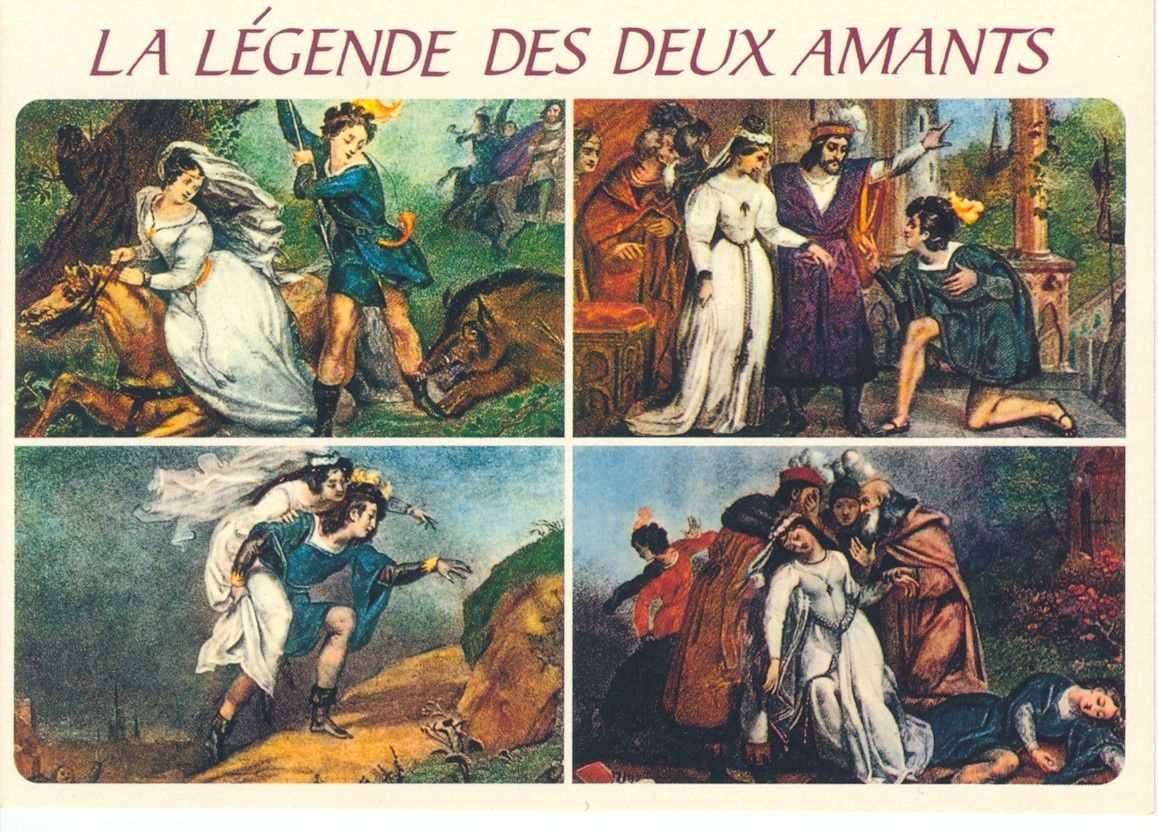

Pyramide verte émergeant du paysage de la vallée de la Seine, la côte des Deux-amants est un lieu de rêveries. Comme nous l’avons précédemment étudié dans un article, on lui attache depuis au moins le XIIe siècle la légende de deux amants, cousins d’infortune de Roméo et Juliette, aux amours interdites et empêchées par les obligations à eux imposées par leurs ainés.

Dans une autre étude, nous nous sommes penchés sur l’origine du nom de la côte des Deux-amants : populaire, littéraire, chrétienne ou pratique ? La réponse n’est pas simple qui mérite d’associer les différentes thèses. Mais il semble, à minima, que l’existence d’un prieuré au sommet de la côte a entretenu les discussions et le besoin de répéter la légende des deux amants. Que savons-nous de ce prieuré, aussi appelé Madeleine des Deux-amants ? Ses bâtiments ? Son histoire ? Sa fondation ? Des documents existent, passim, sur le Net. Nous en compilons et commentons ici afin de donner quelques repères chronologiques, architecturaux et politiques.

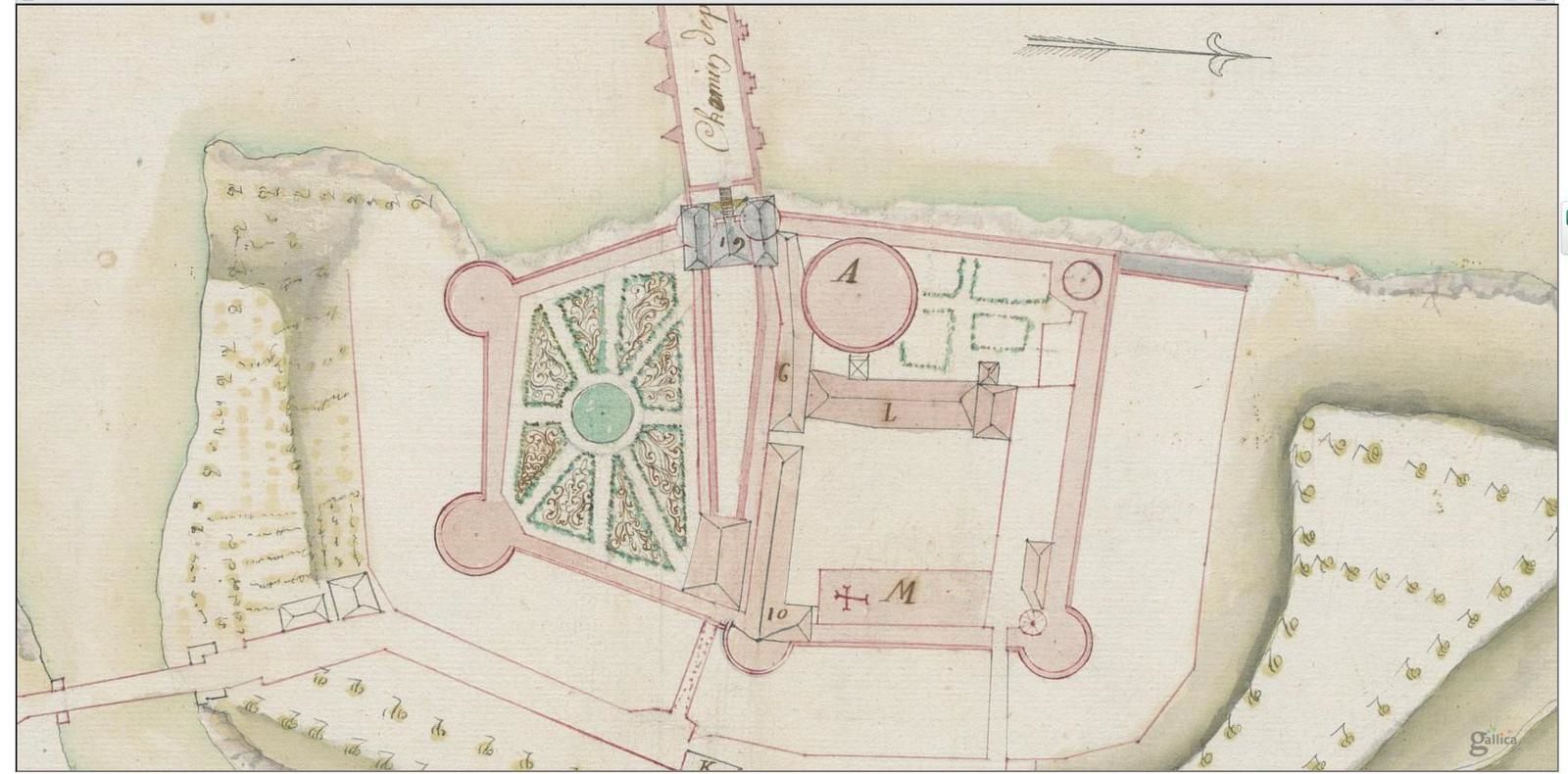

Pour respirer pleinement les images et les sensations, le mieux est de commencer la balade en marchant sur les eaux de la chute du barrage de Poses. La côte des Deux-amants se profile alors entre le vert sombre du bois du contrebas et le vert clair des herbages à contrehaut, parfois couronnés de bleu. Puis, il est bon de longer un peu la Seine et ses remous avant d’apercevoir, derrière sa haie, le manoir de Canteloup. La balade se fait ensuite en sous-bois par les premières pentes du coteau. L’air y est vif, les senteurs varient au fil des saisons et sont toujours au rendez-vous. Le cœur bat plus fort, on existe, on sort plus de soi à mesure que l’on fait l’effort de gagner en altitude. Puis, quelques pas remplacent le sous-bois par les tiges folles des herbages fouettés par les vents. Les échappées sur le paysage épousent la vallée de la Seine, la forêt de Bord et le bois de Longboël. On approche de l’ancien prieuré, rehaussé de fait par son cadre et devenant symboliquement un horizon mystérieux à notre balade. En 1791, Louis-Aubin Millin de Grandmaison écrivit en ce lieu que “Le Prieuré est entouré d’un joli jardin, on y jouit de la vue la plus vaste et la plus étendue ; on y découvre une grande partie du département de l’Eure, de la Seine inférieure [...], les villes du Pont-de-l’Arche et de Louviers ; la Seine qui serpente aux pieds, rend ce site le plus agréable qu’il soit possible de voir.” La côte des Deux-amants appelle l’élévation du regard vers ses hauteurs autant que le recul sur nos existences dans la vallée.

Presque arrivé à la table d’orientation, l’impression d’être devant une fortification se fait. Derrière le mur de la table d’orientation se trouve en effet une vaste propriété privée dont on aperçoit un imposant monument, surtout depuis deux ans où maints arbres ont été abattus.

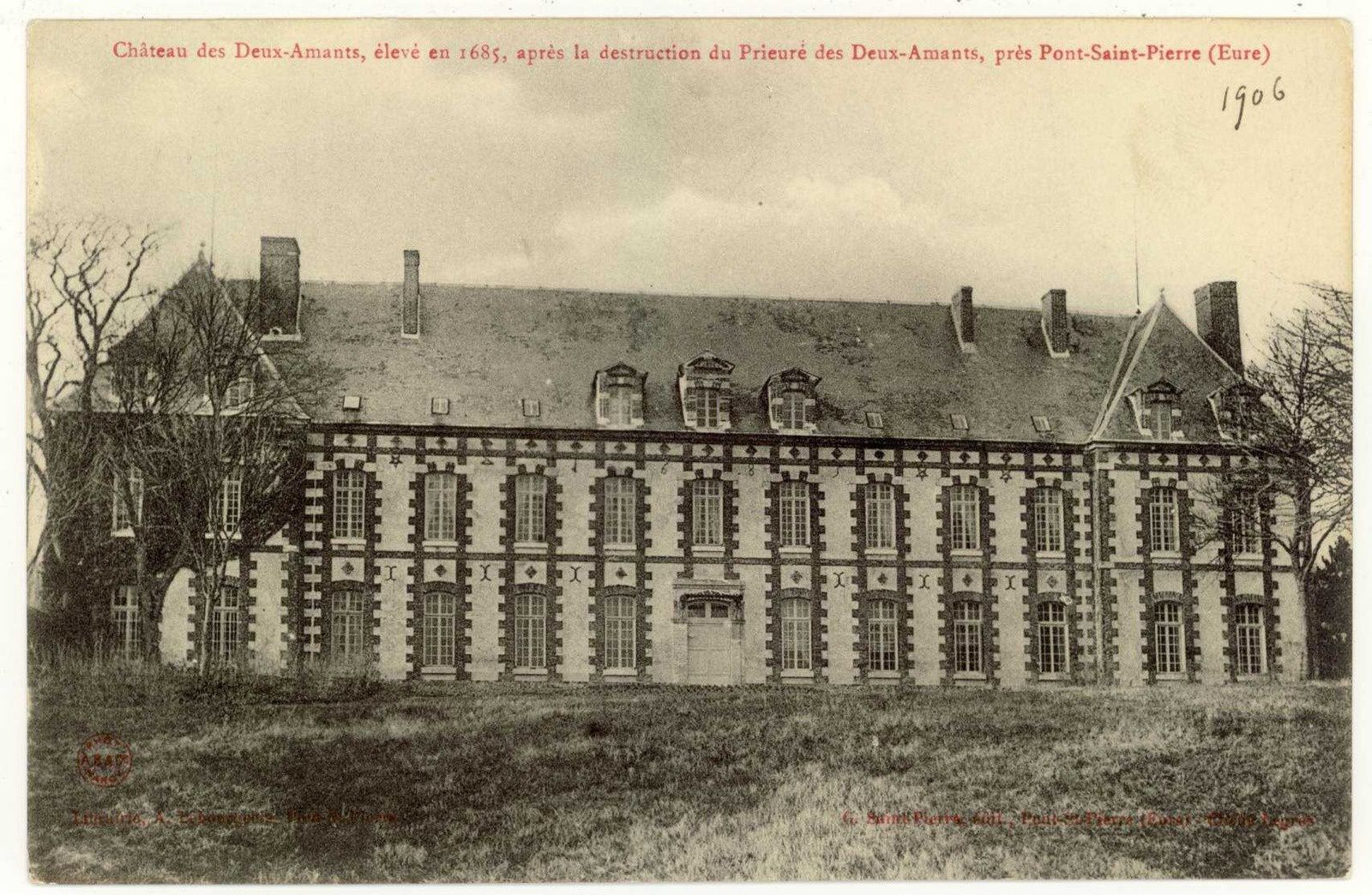

Un édifice du prieuré subsiste ! Le dortoir de 1685.

Après le début de la révolution de 1789, les élus de la Convention missionnèrent Aubin-Louis Millin de Grandmaison. Il devait répertorier le patrimoine français. C’était la première recherche encyclopédique, à l’échelle nationale, de l’histoire perçue à travers le patrimoine matériel et littéraire. Les députés révolutionnaires tournaient des pages d’histoire et prenaient conscience de l’intérêt d’immortaliser les plus notables des chapitres précédents, aux pages tournées trop vite, sûrement, tant nous nous sentons et sommes emportés par l’action quotidienne, ses tracas et ses divertissements.

Dans son ouvrage Antiquités nationales ou Recueil de monumens.., Aubin-Louis Millin accorda au prieuré des Deux-amants, en spécialiste du patrimoine, de belles pages au côté des plus beaux monuments de Paris et de France. Il décrivit le dortoir des chanoines, aussi appelé logis : “Le bâtiment est composé d’un rez-de-chaussée, d’un étage et d’une mansarde, avec deux pavillons : il y a neuf croisées de front au corps-de-logis du milieu, et deux à chaque pavillon, ce qui fait treize à chaque étage, avec la porte du milieu, en tout trente croisées. Ce bâtiment a été construit en 1685, ainsi que l’indique l’inscription en brique, fig. 1.” Notre auteur semble fidèle à la réalité qu’il observa alors que son dessinateur se trompa en ajoutant deux croisées imaginaires. Imaginons-le, dépêché dans des lieux nombreux, griffonnant de rapides croquis, pour après, peut-être rentré à Paris, créer ses documents finaux destinés à la reproduction (du sculpteur Ransonnette). La réalité du fait a cédé à la beauté du trait.

Les analogies entre le bâtiment dessiné pour Aubin-Louis Millin, celui des cartes postales des années 1910 et celui de la photographie de Wikimedia commons sont frappantes. Depuis lors, on appelle ce bâtiment “château des Deux-amants”, tant il est vrai que son architecture est bien plus caractéristique d’une résidence aristocratique, aux larges ouvertures, que d’un modeste et sobre dortoir monacal. Les constructions de l’aile ouest (“à gauche” ; mes excuses aux géographes) ont été remplacées par de nouveaux édifices témoignant que les lieux servirent de maison de retraite, privée, de 1975 à 2007. Les résidents devaient y trouver la paisible retraite des chanoines, retirés du monde ; un peu trop peut-être s’ils n’en avaient fait le vœu.

Quoi qu’il en soit, ce logis est recensé dans la base Mérimée du patrimoine national depuis 1986. Les bâtiments du prieuré n’ont donc pas tous disparu.

Mais quels étaient les autres bâtiments prioraux ?

Le dortoir des chanoines et l'église en 1791 tels que représentés dans Les Antiquités nationales d'Aubin-Louis Millin.

L’église priorale de 1723 : disparue mais partiellement connue...

L’église priorale a entièrement disparu. Il nous en reste néanmoins la représentation demandée par Aubin-Louis Millin pour illustrer ses Antiquités nationales. Notre chercheur en a donné une description textuelle ainsi tissée : “À côté [du logis central, le dortoir] est l’église qui a été entièrement réparée, à l’exception du pan de muraille du côté de l’ancien portail dont on a conservé la rosette. Ce portail n’existe plus, et on n’entre dans l’église que par l'intérieur de la maison. Elle est d’un assez mauvais goût, le bâton de la croix étant plus court que le croisillon. Cette église a été dédiée le 22 septembre 1726, par M. Jean Gaulet, évêque de Grenoble. L’autel est dans le milieu : sous cet autel est un vase, fig. 5 , qui, selon la tradition, renferme les cendres des deux amans : il est de bois peint, et très-moderne. Il contient, en effet, quelques portions d’os, mais ce sont ceux de quelques Saints dont on ignore le nom, parce qu’on a perdu l’étiquette. Dans cette église on remarque trois tombes plates : les gens du pays assurent que ce sont celles des deux Amans et du barbare Banneret.”

On lit ici que la nouvelle église n’est pas du gout d’Aubin-Louis Millin qui la trouve disproportionnée et, surtout, sans rapport avec la rareté et l’ancienneté des monuments qu’il devait localiser et décrire. L’église remplaçait un précédent édifice puisqu’elle conservait un “pan de muraille du côté de l’ancien portail.” L’ancien portail est représenté. Il est orienté vers le sud. L’église était donc orientée vers le nord, ce qui est assez rare ; les églises étant traditionnellement tournées vers la renaissance, à l’Est, du soleil et ce afin de symboliser la renaissance du Christ. Un accès public était auparavant possible, surement par la porte perçant le mur d’enceinte visible sur la représentation. Les fidèles étaient donc plutôt attendus depuis les villages du plateau du Vexin. On peut imaginer les personnes les plus pieuses, empreintes de crainte et de respect pour ces lieux mystérieux ; mystérieux car on y entend le chant des chanoines, assis dans leurs stalles, derrière le jubé et la grille qui séparent le chœur de la nef. On ne voit pas les chanoines durant l’office, mais on est baigné de leurs voix, de leur place singulière, peut-être, entre soi et le chemin sublime qui mène aux cieux. Qui sait si, pour les humbles fidèles, les voix des chanoines n’étaient pas comme les rais de lumière traversant les rosaces et vitraux, les sculptures baroques illustrant le souffle divin qui s’en viendra, les joues gonflées des angelots, leurs ailes comme un élan vers le Paradis et la cessation des souffrances…

Or, la reconstruction de l’église n’a prévu qu’un accès aux chanoines depuis le dortoir ; signe autant que cause, peut-être, de la perte de vitalité et d’idéal du prieuré.

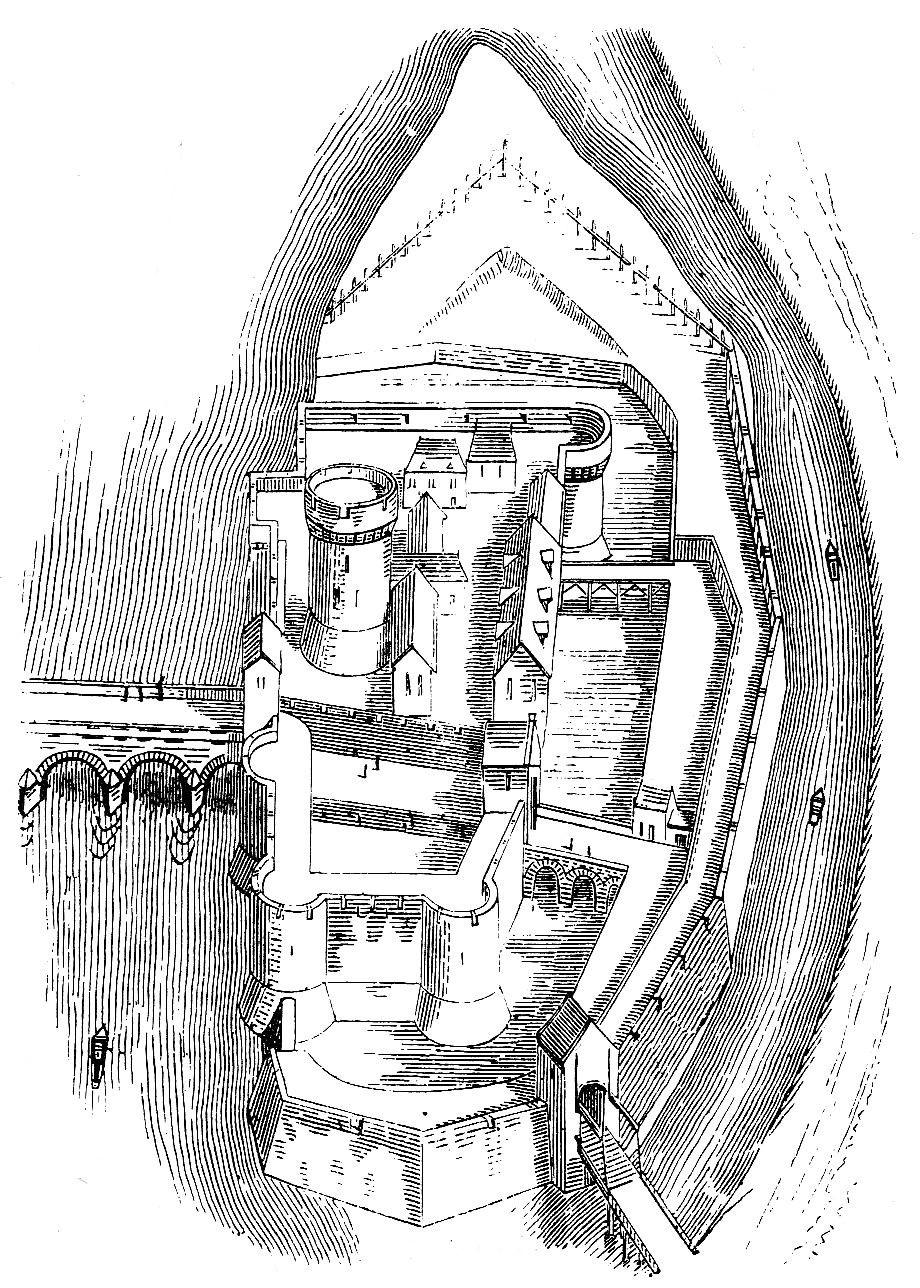

Une autre représentation, non signée et non datée, fut reproduite sur des cartes postales illustrées des années 1910. Elle montre le même corps de logis et date ‒ de ce fait et vraisemblablement ‒ d’après 1685. Cette représentation montre aussi intacte l’église priorale, celle d’avant 1723, semble-t-il, car le portail sud est ouvert et couronné d’un arc en plein cintre ; ce qui n’existait plus dans la nouvelle église. Jusqu’à plus ample informé, le premier à avoir publié une description de l’ancienne église est Charles de Stabenrath, en 1836. Comment le put-il 45 ans après le passage d’Aubin-Louis Millin ? Il consulta puis cita un document, un “état très curieux, rédigé et signé le 11 janvier 1723” rédigé par le prieur et ses frères eux-mêmes. Notre auteur retira de ce document que l’église “avait cent pieds d'élévation depuis le sol jusqu'au sommet du clocher [environ 32 m], et cent-douze pieds de longueur [environ 36 m]. Elle était éclairée par sept croisées ; on y entrait par une porte à plein cintre. Sur les arcs-boutans de l'entrée et de chaque côté, on voyait deux statues en pierre de Saint-Leu : l'une était celle de Jésus-Christ, l'autre celle de Madeleine, tombée quelques années avant. Les contre-forts étaient très peu prononcés, comme dans les anciens édifices.”

Mais pourquoi refaire cette église, semble-t-il d’architecture rurale ? Charles de Stabenrath le précise : “Dès l'année 1722, le clocher de l'église, qui était carré, construit en pierre, surmonté d'une galerie et d'une flèche couverte d'ardoises, avait été abattu, et l'on songeait à renverser totalement un édifice menaçant probablement ruine.” L’auteur estimait que cette église était romane et datait sa construction du XIIe siècle ; siècle de la fondation du prieuré. Elle avait subi beaucoup de dommages. L’auteur le plus précis sur ces questions est François Blanquart qui, en 1926, publia un article inspiré de celui de Charles de Stabenrath mais plus détaillé et sourcé (les annexes reproduisant les textes originaux). François Blanquart cita les dégâts causés aux bâtiments claustraux par la Guerre de Cent ans et la domination anglaise (page 10). Il cita aussi les lettres d’indulgences accordées en 1454 par le Pape au cardinal de Rouen, Guillaume d’Estouteville, afin d’inciter des fidèles à financer la réparation du prieuré deuxamantin. Le même auteur cita les dégâts causés par la guerre de religions : en 1593, des protestants furent délogés manu militari du prieuré où un incendie ruina de nombreuses parties.

Mais tout a-t-il réellement disparu de l’église ?

Gravure non signée et non datée mais qui remonte à la période comprise entre 1685 et 1723. On y voit l'ancienne église et son portail sud.

Des vestiges de l’église priorale à Amfreville-sous-les-monts ?

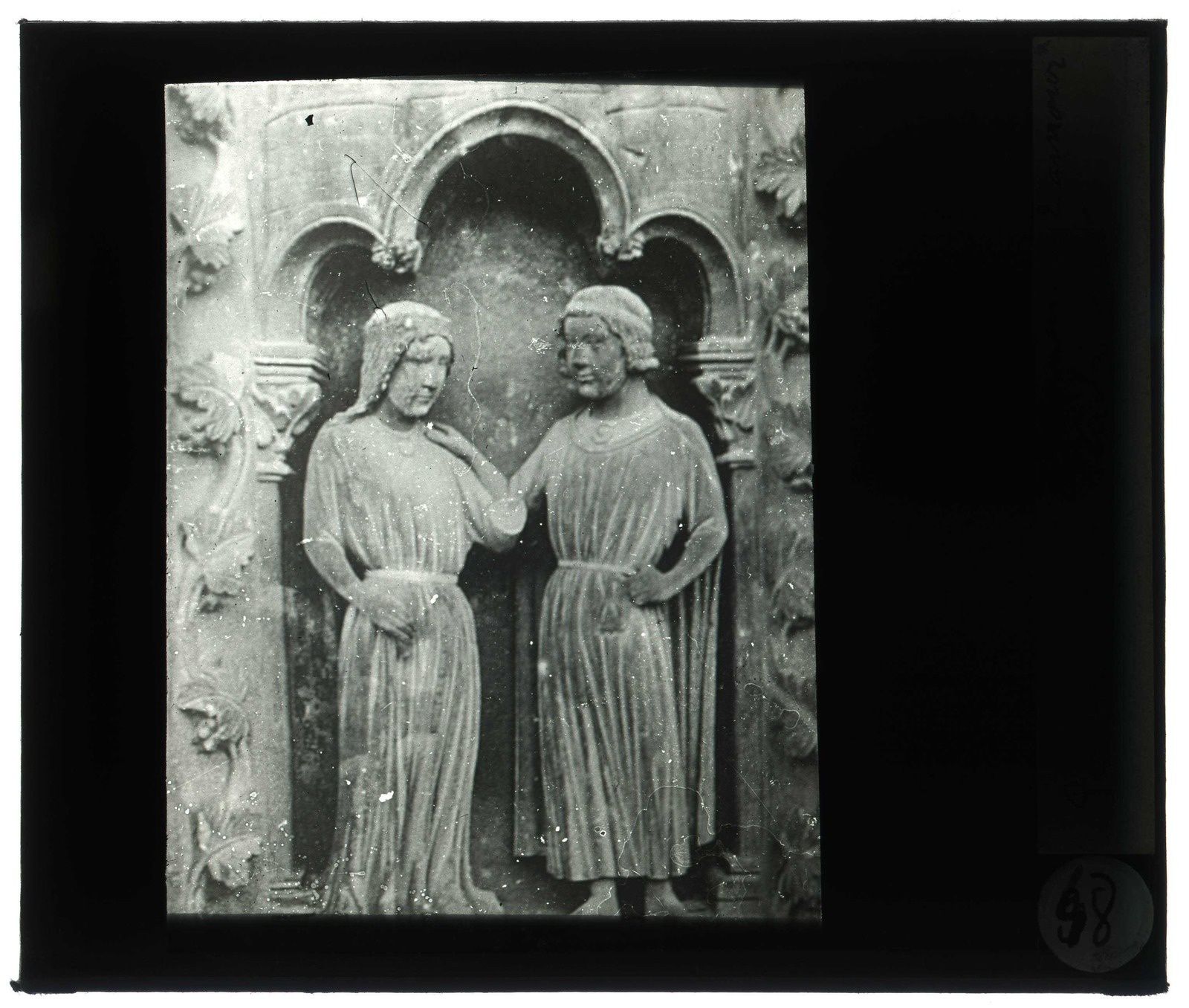

Des vestiges de l’église priorale nous sont parvenus. Selon Charles de Stabenrath : “Parmi les ornemens remarquables qui décoraient cette petite église, il faut citer le retable du grand autel, en pierres sculptées, et représentant l'histoire de sainte Madeleine. Le curé d'Amfreville-sous-Ies-Monts, sans doute plus artiste et plus amateur de l'antiquité que les chanoines ses voisins, ayant appris la démolition de l'église du prieuré, demanda avec instances et obtint pour la sienne ce précieux retable, et, probablement, un tabernacle en pierre, quelques statues devenues inutiles pour l'édifice qu'on allait construire. Le chœur comprenait vingt stalles en bois, précédées par un jubé de même matière, très délicatement sculpté.”

En consultant des photographies de l’intérieur de l’église Saint-Michel d’Amfreville-sous-les-monts, on retrouve autour du chœur la vingtaine de stalles et des panneaux de bois caractéristiques d’un prieuré. Ce sont les sièges où s’installaient les chanoines durant les offices. Nous avons vu ce même type de stalles à Pont-de-l’Arche, Criquebeuf-sur-Seine et Montaure.

L’église est orientée, c’est-à-dire tournée vers l’orient. Son chœur est clôt par un mur plat, sans baies. Celui-ci est orné par un retable, sculpté en pierre semble-t-il, de style baroque. On contemple, c’est-à-dire qu’on est “avec un temple” de la Rome antique, avec ses frontons et ses colonnes. C’est ce que souhaitait symboliser artistiquement la Contre-réforme de 1630 rappelant que le christianisme était catholique et romain et non prétendument réformé, que ce soit par Jean Calvin ou Martin Luther. Le maitre-retable est enrichi d’une statue du Sacré-cœur de la Vierge-Marie. Sur sa droite, se trouve une statue du Sacré-cœur de Jésus-Christ. Sur sa gauche se trouve Saint-Joseph portant l’enfant Jésus. Sur le mur nord du chœur se trouve Saint-Michel, patron des lieux. En vis-à-vis, sur le mur sud du chœur, se trouve Sainte-Madeleine portant un vase de parfum, la myrrhe, qu’elle apporta au tombeau du Christ. Quid des écrits de Charles de Stabenrath ? On retrouve sainte Madeleine dans l’église d’Amfreville mais pas sous la forme d’une histoire illustrée. Quant au maitre-autel, il semble dater du XVIIe siècle. Il serait étonnant qu’il fût délaissé par les chanoines qui construisirent une église en 1723. À tout prendre, nous avons peut-être affaire, ici, à des récupérations d’éléments du monastère lors de la nationalisation des biens de l’église à la Révolution.

Nous retrouvons en revanche, des éléments concordant : un tabernacle en pierre et une riche statuaire dont une Sainte-Madeleine et un Sacré-cœur de Jésus rappellent l’importance de l’amour et semblent issus de l’église priorale.

Le choeur de l'église Saint-Michel d'Amfreville-sous-les-monts (cliché de Pierre Roussel, février 2006).

Le maitre-autel de l'église Saint-Michel d'Amfreville-sous-les-monts (cliché de Pierre Roussel, février 2006).

La statue de sainte Madeleine de l'église Saint-Michel d'Amfreville-sous-les-monts (cliché de Pierre Roussel, février 2006).

Le dortoir des chanoines et l’église de 1723 sont-ils des témoignages des changements d’ordres religieux ?

Charles de Stabenrath livra quelques informations sur les chanoines et leur temporel, c’est-à-dire leurs biens matériels. Il ne restait que trois frères à la Révolution. On ne sait ce qu’ils devinrent à la nationalisation de leurs biens par les Députés. Notre auteur avança qu’ils étaient neuf à se vouer à Dieu en ces lieux, en 1746, et qu’ils disposaient d’un revenu modeste : “le revenu des chanoines du prieuré des Deux-Amans n'était pas considérable, en 1746. Ils possédaient en tout un revenu annuel de 3 655 livres et 13 deniers.” L’auteur compara cette somme aux 12 250 livres qu’avait couté la démolition de l’ancienne église et la construction de la nouvelle maison de Dieu.

Différentes sources montrent que le monastère était passé dans la mouvance des jésuites, c’est-à-dire un ordre de moines fondé en 1539 par Ignace de Loyola afin de lutter contre la Réforme protestante et donc de renforcer les pouvoirs du Saint-Siège. Jean-Michel Bouvris avance, archives en main, la date de 1617 où le monastère devint une dépendance du collège des jésuites de Rouen. Aubin-Louis Millin l’exprima en ces termes : “La mense prieurale a été unie au collège des Jésuites de Rouen, par Paul V, dont les lettres sont datées des années 1607 et 1608, et par des lettres-patentes de l’année 1649. La mense conventuelle fut donnée, en 1652, aux réformés de la congrégation de France. Ce sont eux qui ont rebâti à neuf l’église et tous les lieux réguliers.” Cela signifie que le revenu du monastère (la mense) était réparti en deux sommes : la première, celle du prieur, renforça les revenus des jésuites de Rouen ; la seconde, celle du couvent en lui-même, donc des frères, alla à des frères réformés. Mais réformés de quoi ?

Charles de Stabenrath nous l’apprend : “… les chanoines avaient embrassé la réforme le 24 mai 1648 (...) ils avaient pris le costume de France, et cessé de porter l'aumusse noire sur la tête...” Cette réforme est celle de la Congrégation de France, un ordre de chanoines fondé vers 1619 par François de la Rochefoucauld, abbé de Sainte-Geneviève, à Paris. La finalité était de renforcer l’observance des règles monacales et ce dans la lignée de la Contre-réforme du concile de Trente. En quelques mots, c’était un projet analogue à celui des jésuites que rejoignit, à ce propos, François La Rochefoucauld à la fin de sa vie. C’est sûrement pour cela qu’Aubin-Louis Millin regroupa l’arrivée des génovéfains (adjectif de Sainte-Geneviève) et des jésuites dans le même ensemble chronologique, quitte à la rendre peu compréhensible ‒ voire vétilleuse ‒ pour nous aujourd’hui. Il semble que ce nouvel élan génovéfain soit à l’origine du dortoir des chanoines visible de nos jours. Ce mouvement de contre-réforme génovéfain eut son siècle de gloire, à la fin du XVIIe siècle, où il gagna plus d’une centaine de monastères et prieurés de France. Les religieux devaient attendre de nouveaux frères animés par un renouveau de la foi.

La réforme génovéfaine a-t-elle été une révolution dans la croyance et la pratique des frères ? Dans la croyance, il semble que non puisque cette réforme se fondait sur une observance accrue de la règle de Saint-Augustin ; règle déjà censée régir le prieuré des Deux-amants depuis 1192, au moins. C’est ce que Jean-Michel Bouvris montre en commentant une bulle originale par laquelle le pape Célestin II accorda aux “augustins” des Deux-amants certains privilèges.

Mais dans la pratique il semble que les chanoines deuxamantins n’étaient pas tous disciplinés.

Frère des Deux-amants portant l'aumusse de chanoine d'après une gravure prévue pour les Antiquités nationales d'Aubin-Louis Millin.

Peut-on expliquer les changements d’ordres religieux ?

Il est facile de lire les passages du prieuré d’un ordre à un autre avec un œil anticlérical. Alors on sourit en songeant aux religieux nobles ‒ à défaut de nobles religieux ‒ s’octroyant une partie des revenus prioraux. C’est partiellement vrai, comme nous l’avons plus haut, et faisait partie de la légalité la plus stricte. Le pape, et même le roi de France, pouvaient nommer des abbés commendataires percevant une partie des revenus afin de gérer les abbayes mais ce dans l’intérêt de celles-ci et non du leur propre. Un prieur, religieux présent parmi les moines, dirigeait réellement l’abbaye. Or, des abus furent commis et maints établissements servirent de rentes à des abbés peu scrupuleux, au grand dam de prieurs. C’est ce comportement illégitime que les nouveaux ordres religieux voulaient extirper de cette hydre à deux têtes qu’on appelle une religion d’État.

Qui plus est, une crise des vocations religieuses touchaient les monastères parmi lesquels celui des Deux-amants. MM. Charpillon et Caresme citèrent les écrits de Monseigneur Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, qui visita plusieurs fois le prieuré qui nous intéresse : “Sous la date du 9 février 1258 on trouve : “ils sont XV chanoines.” C’est à comparer aux 9 chanoines du début du XVIIIe siècle et aux trois derniers tondus de 1789. Il semble que le prieuré n’ait jamais attiré énormément de frères et qu’il fut en perte de vitalité après le Moyen Âge.

La discipline a aussi inspiré et justifié le renouvèlement des ordres religieux. En sus des écrits d’Eudes Rigaud au XIIIe siècle, MM. Charpillon et Caresme relatent les procès intentés de 1620 à 1649 par le prieur Jacques de la Ferté (par ailleurs récipiendaire de nombreuses commendes et terres, notamment au Québec) à l’encontre de deux de ses frères accusés de “manque absolu de discipline et d’esprit religieux” et de “violences commises contre ceux que l’on avait tenté d’introduire pour donner le bon exemple”.

Face aux abus d’une part, de nobles avides d’argent et de pouvoir et, d’autre part, de la crise des vocations et du relâchement de la piété chez certains frères, la Réforme protestante séduisit de nombreux croyants. À défaut de réformer par l’intérieur l’Église, les protestants tentèrent de réformer les croyances et pratiques des hommes. Ceci excita plutôt l’hostilité et la haine entre croyants et nourrit l’agnosticisme et l’anticléricalisme. Le prieuré des Deux-amants fut incendié en 1593 lors d’un combat entre les Ligueurs, des protestants militairement en rébellion contre le roi, qui avaient trouvé refuge dans le prieuré. Ils en furent délogés par les garnisons royales des Andelys et de Louviers parmi lesquelles des assaillants mirent “le feu à la porte principale, l'incendie gagnant ensuite tout le cloître” écrivent MM. Charpillon et Caresme. Outre les nécessaires réparations puis reconstructions des locaux en 1685 et 1723, c’est la remise en cause de l’autorité du roi qui explique en partie la nécessité de mieux contrôler les confessions et les ordres religieux. Le roi dut se défendre des protestants en renouvelant la spiritualité et l’organisation de l’église catholique de France. Il dut aussi diriger cette religion afin qu’elle ne soit plus la stricte propriété d’un État étranger comme elle le fut, durant le Moyen Âge, sous l’emprise du Saint-Siège. C’est ce que l’on nomma l’Église gallicane.

Nous avons vu ici un prieuré de taille et revenus modestes ; qui plus est en perte de vitesse. Qu’en était-il de ses revenus et de sa vitalité durant la période précédente ?

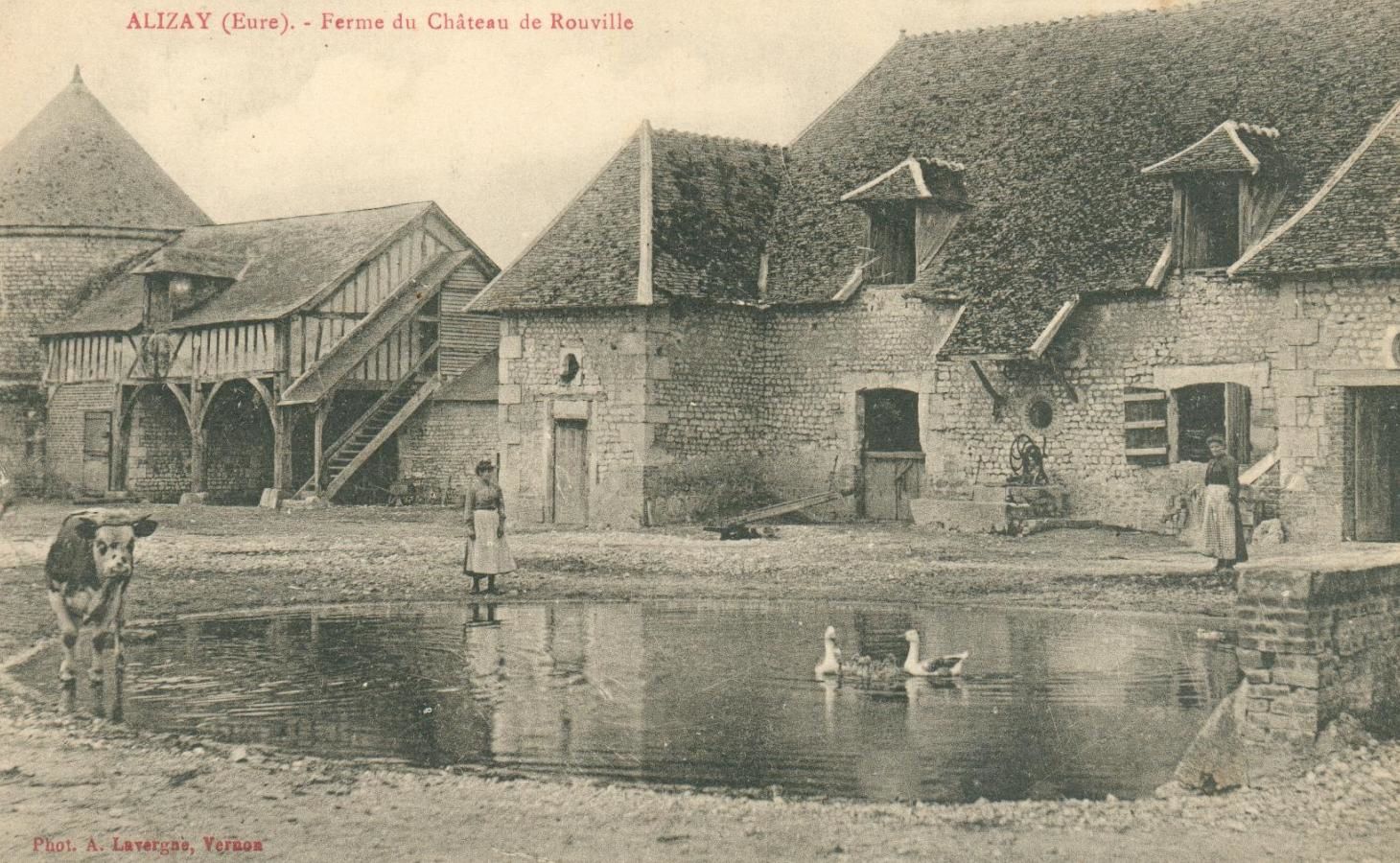

Vue aérienne du dortoir des chanoines et de la propriété contigüe qui servit, longtemps, de ferme aux frères puis aux propriétaires particuliers après la Révolution française (capture d'écran sur le site Géoportail, juin 2019).

La constitution du terrier prioral du XIIe siècle au XIIIe siècle.

Se consacrer à Dieu doit être une vocation, pas une profession. Mais cette vocation nécessite des revenus pour entretenir la santé des hommes et la solidité des locaux conventuels. C’est pourquoi les religieux vivaient des dons des croyants, que ceux-ci soient inspirés par une foi sincère ou par l’intérêt d’une bonne réputation. Les grands donateurs étaient donc, nécessairement, des nobles. Les actes anciens permettent de jalonner les années où émergea le prieuré deuxamantin : entre le XIIe siècle et le XIIIe siècle.

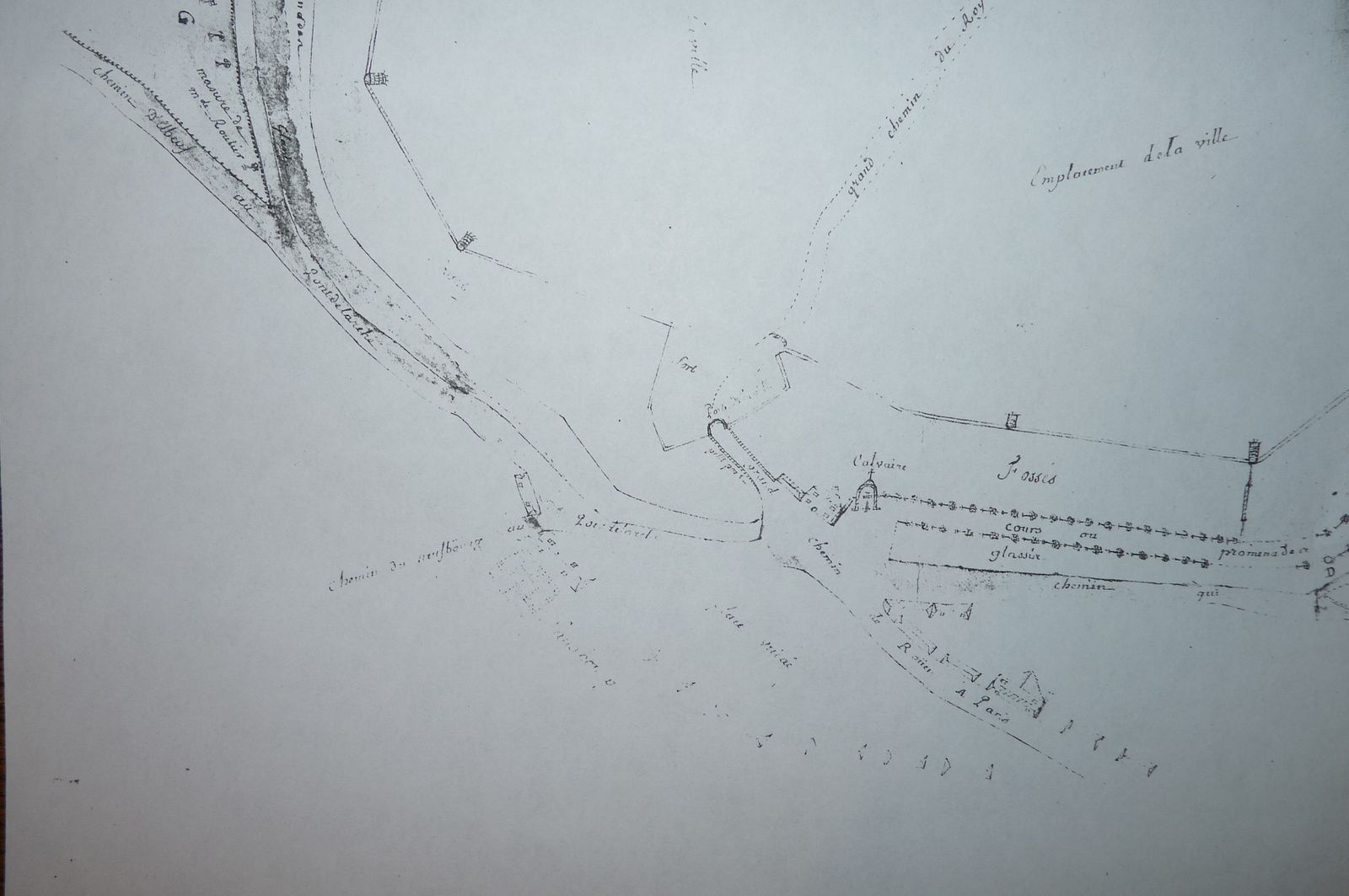

Un article a été rédigé par Jean-Michel Bouvris, archiviste de l'Orne, qui relate la constitution du terrier du prieuré deuxamantin, c’est-à-dire les actes attestant les droits permanents des religieux sur des terres, des redevances, des services... Les actes prioraux sont principalement conservés aux Archives de la Seine-Maritime, dans le fonds du Collège des Jésuites de Rouen qui en recolle une douzaine pour la période choisie. Sans surprise, les droits des chanoines étaient situés dans le Vexin (Bacqueville, Gaillardbois), son pays naturel, mais aussi le long de la Seine (Tournedos), sur le plateau du Neubourg (Crasville) et, plus surprenant, en France, à Triel-sur-Seine. Jean-Michel Bouvris cite ce qui est, pour lui, “La pièce la plus précieuse (D 109) (...) diplôme original, daté de 1175, concernant des libéralités effectuées par le roi Louis VII à Authie, sur le terroir de Triel-sur-Seine (Yvelines). Les Deux-Amants furent, au cours du Xlle siècle, l'un des rares établissements religieux normands en faveur duquel le roi de France effectua une donation.”

On peut relier cette rare connexion entre la Normandie et la France à ce qui se produisit à l’endroit de l’ancienne abbaye de Bonport, à Pont-de-l’Arche, cofondée en 1189 par Richard-cœur-de-Lion, roi d’Angleterre, et Philippe Auguste, roi de France. En étudiant cette abbaye cistercienne, nous avons trouvé des mentions du prieuré des Deux-amants dans deux de ses actes (à lire ici). Le 31 juillet 1205, une charte fut signée par les religieux du prieuré des Deux-amants afin de céder à leurs frères de la jeune abbaye de Bonport la chapelle de Saint-Martin de Maresdans, avec toutes ses appartenances et dépendances entre Pont-de-l’Arche et Criquebeuf. Ces droits avaient été en partie cédés en 1198 mais semblaient trop peu précis. Les chanoines des deux communautés durent se concurrencer et s’opposer sur l’exploitation des lieux, d’où la précision de 1205.

Les religieux étaient aussi, en toute logique, possessionnés alentour. Le prieur était patron de la paroisse de Flipou et, depuis 1208, de celle d’Amfreville-sous-les-monts grâce au don de l'archevêque de Rouen (André Pilet, page 37). Une partie des revenus de ces paroisses leur revenaient donc. En 1203, Jourdain de Canteloup donna aux frères un moulin installé sur la Seine (André Pilet, page 20). Les chanoines possédaient à Amfreville la ferme du Plessis et “la ferme des Deux Amants”, jouxtant le prieuré (André Pilet, page 87). Ils possédaient des terres à Romilly-sur-Andelle, qu’ils fieffaient contre des rentes et redevances. Ils accaparèrent 12 hectares de pâturages à Pîtres et Romilly. Les habitants de ces paroisses leur intentèrent un procès en 1507 qui ne fut jugé qu’en 1583 en faveur des habitants spoliés. Les chanoines possédaient aussi un hôtel à Rouen, rue Martainville (André Pilet, page 43), sûrement pour la résidence temporaire du prieur et de frères et la vente de productions locales comme le vin dont on voit le vignoble sur la représentation ancienne plus haut.

Mais de quand date précisément ce prieuré ?

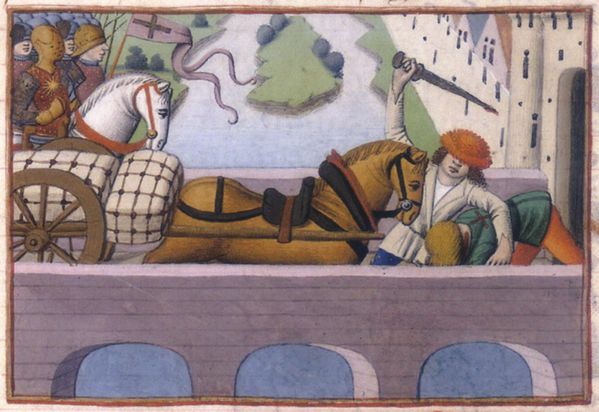

Représentation du gisant de Jean Farceau (selon Nicolas Bertin) dont la tombe était située dans l'église priorale. Il compte parmi les donateurs nobles qui ont constitué le temporel des chanoines.

Vers 1145 apparait le prieuré des Deux-amants.

Ernest de Blosseville cita le chartrier deuxamantin dans le fonds du collège des jésuites de Rouen. Il le consulta partiellement. À la page 16 de son article, il écrivit que “Le plus ancien [acte], croyons-nous, est un acte de Louis-le-Gros, donnant au prieuré des Deux-Amants 56 arpents de terre. L'origine de l'établissement religieux est donc au moins contemporaine du règne de ce prince, monté sur le trône en 1108.” Louis VI, dit le gros, régna sur les Francs de 1108 à 1137. MM. Charpillon et Caresme citèrent la même donation mais la datèrent de 1175. Le document doit être peu lisible mais la date de 1175 est plus réaliste et rejoint la lecture de Jean-Michel Bouvris abordée ci-dessus.

MM. Charpillon et Caresme datent les premiers actes du chartrier de 1143 sans toutefois les détailler.

Jean-Michel Bouvris cite, page 450, une charte d’”Hugues d'Amiens, archevêque de Rouen, délivrée peu avant 1150, par laquelle le prélat prend sous sa protection l'établissement, dont le patrimoine apparait encore à l'état embryonnaire.” Ceci pose assez précisément la naissance du prieuré quelques années auparavant, soit vers 1143. Le même auteur cite une bulle du pape Alexandre III, datée de 1165, qui intégra officiellement le prieuré deuxamantin dans le giron du Saint-Siège. Jean-Michel Bouvris est parvenu à faire le lien entre l'archevêque de Rouen, Gautier de Coutances (1184-1207), et le prieuré des Deux-amants envers lequel il fut généreux : son aumônier, frère Guillaume, était en 1207 un moine deuxamantin. L’impulsion religieuse est établie : le prieuré dépendait d’un groupe de frères appelés chanoines, eux-mêmes soumis à l’archevêché.

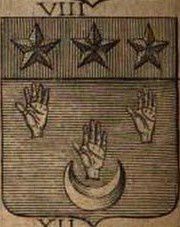

Une famille parait avoir particulièrement enrichi le temporel du prieuré au point de passer pour sa fondatrice : les Malesmains. Les armes de cette famille étaient celles du prieuré comme le démontre le document des chanoines, daté de 1723, et reproduit par François Blanquart (page 28) : “Au fond, contre le pignon, etoit un autel et, au dessus, un retable representant l'Annonciation, au bas duquel etoit, d'un coté, les armoiries du prieuré, qui sont trois mains gauches de sable sur un fond d'azur, representant le dessus de la main à la vüe de l'autre coté etoit un ecusson dont le fond etoit aussi d'azur, en ovale, de meme que le precedent, avec un cheveron doré, au hault duquel et entre la pointe etoient deux roses sans queue et au bas dudit cheveron, dans le milieu, un croissant doré.”

On retrouve cette famille dans les chartes attestant les donations de terres et de droits. C’est le cas des dons de Roger de Berville qui donna des droits sur huit églises qui du pays de Caux qui du Calvados. Nous étudions plus précisément cette famille dans un article consacré à la datation du lai de Marie de France sur les Deux-amants et son lien avec des nobles originaires de Pîtres attachés au pouvoir des rois normands d’Angleterre.

Armes de la famille de Rouville, apparentée, vraisemblablement, aux Malesmains qui passent pour les fondateurs du temporel des chanoines. Leurs armes sont devenues celles du prieuré des Deux-amants (source : Pierre Palliot et Louvan Géliot, Science des Armoiries, 1660).

Résumer pour conclure !

Nous avons étudié un prieuré de chanoines réguliers soumis à la règle de saint Augustin. Il exista de 1143, environ, à 1790. Il fut possessionné par de nobles familles normandes, au premier rang desquelles les Malesmains. Le roi de France Louis VII fit un don assez faible géographiquement mais fort symboliquement, ceci dans une des rares périodes de paix entre la France et la Normandie.

Sans jamais croitre énormément (15 frères), le prieuré deuxamantin perdit de sa vitalité durant l’Ancien Régime. C’est ce dont témoignent les changements d’ordres religieux au XVIIe siècle (il fut jésuite puis génovéfain). Il reste de ces tentatives de vitaliser le prieuré le bâtiment du dortoir des chanoines, bâtiment datant de 1685, et des documents sur l’église bâtie vers 1724 et qui dut disparaitre sous les pics d’une carrière de pierres durant et après la Révolution.

La Madeleine des Deux-amants fut, somme toute, un petit prieuré d’origine religieuse mais il attira les regards par son nom énigmatique autant que poétique : les deux amants. Nous consacrons une étude à ce nom. Il attira aussi les regard par la beauté de son cadre, c’est-à-dire son élévation qui rend sa vue incontournable. La légende ainsi que la géographie ont achevé de magnifier ce lieu au point qu’il est entré dans la liste des monuments nationaux établie par Aubin-Louis Millin. Avec le lai de Marie de France, la côte des Deux-amants et un petit joyau géographique et littéraire, au cœur de la culture française. Le prieuré n’a pas eu d’incidence notable dans l’histoire régionale mais il a largement contribué à bâtir le rayonnement poétique et spirituel de la côte des Deux-amants.

Aujourd’hui, les appétits capitalistes s’apprêtent à ternir et salir l’environnement de la côte deuxamantine : en effet les lobbies du pétrole et de la construction ont prévu de construire une nouvelle autoroute contournant l’Est de Rouen depuis Val-de-Reuil. Une longue saignée de bitume environnera autant qu’elle polluera nos forêts, villages et poumons. Pour quel gain ? La richesse matérielle et très ponctuelle de quelques hommes.

Croix de fer de l'entrée du village de Poses devant le sommet, en arrière plan, de la côte des Deux-amants (cliché Armand Launay, mars 2012).

Sources

- Bertin, Nicolas, Voyage archéologique et liturgique en Normandie, Rouen, E. Cagniard, 1863, 56 pages, voir les pages 12 et 13. Accessible sur Gallica ;

- Blanquart, François, “La madeleine du mont des Deux-amants en 1722 : une description de l’ancienne église prieurale au moment de sa démolition”, pages 9 à 73, in Mélanges : documents / Société de l'histoire de Normandie, 10e série, 1926. Accessible sur Gallica ;

- Blosseville, Ernest, “L’origine du prieuré des Deux amants en Normandie : fabliau du XIIIe siècle, par un trouvère du XVIIIe siècle”, 32 pages, extrait du Précis des travaux de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, années 1807-1868. Disponible sur le site de la Bibliothèque de la Sorbonne ;

- Bouvris, Jean-Michel, “Les plus anciens actes du prieuré augustin des Deux-Amants à l'ancien diocèse de Rouen (vers 1110-1207)”, Annales de Normandie, n° 4, 1995, p. 448-450. Accessible sur Persée ;

- Charpillon, Louis-Étienne, Caresme, Anatole, Dictionnaire historique de toutes les communes du département de l’Eure, Delcroix, Les Andelys, 1868, tome I, notice “Amfreville-sous-les-monts”, chapitre : “Prieuré des Deux-amants”, page 109 ;

- Duplessis, Michel Toussaint Chrétien, Description de la haute et basse Normandie, 1740, tome 2, page 331 (consultable dans Google livres) ;

- Foulon, Charles, “Marie de France et la Bretagne”, Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, 1953, pages 243 à 258. Accessible sur Persée ;

- Francis, Elizabeth A., “Marie de France et son temps” in Romania, tome 72, n° 285, 1951. pages 78 à 99. Accessible sur Persée ;

- Millin de Grandmaison, Aubin-Louis, Antiquités nationales ou Recueil de monumens..., tome 2, chapitre 17, “Prieuré des deux amans”, 1791 (consultable dans Gallica et dans archives.org) ;

- Pilet, André, Terre des Deux-Amants. Amfreville-sous-les-monts : son histoire, des silex taillés à l’ordinateur, éditions Bertout, Luneray, 1996, 179 pages (achetable dans cultura.com) ;

- Stabenrath, Charles de, “Notice sur le prieuré des Deux-amants”, in La Revue de Rouen et de Normandie, 1836, pages 370 à 382.

Armand Launay

Pont-de-l'Arche ma ville

http://pontdelarche.over-blog.com

commenter cet article …

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_8d8a48_collection-de-dessins-de-louis-deglati.jpeg)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_065c05_collection-de-dessins-de-louis-deglati.jpeg)

/image%2F0550649%2F201304%2Fob_9e233b1c7beafe9c4121bd3e5eded037_bandeau-blog.JPG)

/image%2F0550649%2F20210101%2Fob_b51755_mymap-zoom-pa.jpg)

/idata%2F0316469%2FAmfreville-et-Poses%2FEcluses-d-Amfreville-sous-les-Monts-7-.JPG)

/idata%2F0316469%2FPont-Saint-Pierre-du-Vauvray--1947-%2FPont-de-Saint-Pierre-du-Vauvray-14-.JPG)

/idata%2F0316469%2FCartes-postales-2%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--396-.jpg)

/idata%2F0316469%2FCartes-postales-1%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--199-.jpg)

/idata%2F0316469%2FAlizay%2FAlizay--15-.jpg)

/idata%2F0316469%2FCriquebeuf---Martot%2Fcriquebeuf.jpg)