Avec nos remerciements à Jean Baboux

Le vitrail du halage est un joyau du patrimoine de Pont-de-l’Arche. Daté de 1605, il témoigne d’une des activités cardinales du Pont-de-l’Arche d’avant 1813 qui vivait, pour partie, du montage des bateaux.

Le vitrail du montage, une œuvre de Martin Vérel datée de 1605 et située dans l'église Notre-Dame-des-arts (photo A. Launay, 2013)

Le vitrail du halage : fenêtre sur une activité révolue

Le vitrail d’un point de vue patrimonial

Le vitrail du halage est situé au registre inférieur de la deuxième fenêtre sud de l’église Notre-Dame-des-arts. Classé Monument historique en 1862, comme l’ensemble des vitraux en place à cette date, il fut fabriqué en 1605 par Martin Vérel, un peintre verrier de Rouen. C’est ce que nous apprend un procès retrouvé parmi les archives du bailliage de Vernon (sic) et relaté (page 42) par Bernadette Suau dans « A Pont-de-l'Arche, la vitre des bateaux ». Ce vitrail bénéficia d’une restauration en 1883 par l’atelier Duhamel-Marette.

Description de la scène

Ce vitrail représente une scène de montage, c’est-à-dire le halage sous le pont. Au premier plan, plusieurs dizaines de haleurs – hommes, femmes et enfants – en tenue du dimanche tirent des cordages avec l’aide de quelques chevaux. Au bout des cordages, un premier bateau, suivi d’un second encore sous le pont, remonte le courant de la Seine. En bas à droite se trouve le fort de Limaie (démantelé peu après 1782) qui était situé sur la rive droite de la Seine. Au bout du pont, la ville de Pont-de-l’Arche est représentée par deux tours. Sur le pont, en dessous de la croix, se trouve le maitre de pont, personnage qui guidait les monteurs afin d’éviter que le bateau ne percute une pile du pont. Le montage nécessitait une force parfaitement maitrisée. En bas, sur le chemin de halage, se trouvent deux commerçants, propriétaires des bateaux, reconnaissables à leurs capes de voyageurs.

Une scène profane dans une église ?

Le halage, revenu de la paroisse

Des scènes profanes ornent les vitraux des églises. Parmi elles, la scène du montage de bateaux est particulièrement intéressante car elle illustre une activité professionnelle révolue. Pourquoi représenter le travail des monteurs ? Les registres de la fabrique paroissiale peuvent nous fournir une réponse. Ceux-ci nous apprennent qu’en 1511 « On a commencé à faire payer les bateaux qui montent les festes. » C’est-à-dire que la paroisse percevait de l’argent sur le montage des bateaux lors des jours fêtés. Nul doute que cette somme a largement participé à la construction de l’église Saint-Vigor dont le gros œuvre fut érigé entre 1499 et 1566.

Un revenu revendiqué car détourné…

Ce droit perçu par la paroisse sur les bateaux a été usurpé par la garnison royale du fort de Limaie. C’est ce qu’indique une remontrance de 1620 résumée ainsi dans les registres de fabrique : « On a aussy prié M. le colonel Dornano, lieutenant en la province de Normandie, de donner des ordres à ses soldats qui montoient les bateaux et en prenoient le droit qui avoit esté donné par les habitants à l'église. Ledit sieur Dornano ordonna que les soldats de la ville et du château auroient pour tout droit à chaque bateau quarante sols et le surplus seroit donné à l'église à quelque prix qu'il pût aller. » L’on apprend donc que des soldats s’accaparaient la partie de la taxe donnée par les habitants de Pont-de-l’Arche à la paroisse en 1511 (la nouvelle et vaste église était en construction depuis 1499). Depuis quand l'usurpaient-ils ? Les registres de fabrique ne le précisent pas. Mais cette usurpation devait avoir lieu depuis quelques années puisqu’un temps a dû s’écouler avant que la paroisse ne se retourne vers le représentant du roi en Normandie. On peut aussi l’imaginer car la réponse de ce dernier, en répartissant les taxes entre les militaires et la paroisse, a entériné l’habitude des militaires à percevoir une taxe sur les bateaux montés. Dans une note (page 59) de Diaire ou journal du voyage du chancelier Séguier en Normandie Amable Floquet rapporte que « Au mois de mai 1616, ceux qui gardaient le château du Pont-de-l’Arche se permettaient des exactions sur les marchandises dont étaient chargés les navires qui passaient par là. Plus tard, l’abbé de « Bois-Robert, ayant découvert au cardinal que Saint-Georges, gouverneur du Pont-de-l’Arche, prenoit tant sur chaque bateau qui remontoit, et qu’on appeloit ces bateaux des cardinaux, Saint-Georges fut chassé. » Une mention des registres de fabrique datée de 1629 apporte cette précision : « Le Parlement se fait montrer les titres du droit de cinq sous par courbe de chaque bateau. » Nous avons donc les sommes données par les habitants de Pont-de-l’Arche à la paroisse. Amable Floquet rapporte aussi que les Etats de Normandie, réunis à Rouen le 26 novembre 1643, remontrèrent au roi que « La garnison du Pont-de-l’Arche est un impost sur le vin » et qu’il faudrait faire « défenses aux soldats de rien prendre ausdicts basteaux » et en faire « respondre le capitaine du chasteau » qui était toujours Jean de Lonlay, seigneur de Saint-Georges. Le même Amable Floquet clôt la note ainsi : « Le 11 mars 1649 (pendant les troubles de la Fronde), le Parlement supprima, comme illégal, le droit de cinq sous par courbe de chevaux hallants bateaux entre Elbeuf et le Pont-de-l’Arche. » Quoi qu'il en soit, il nous est impossible de savoir si cette décision a définitivement clos ces exactions, tant à l'encontre de la paroisse que des marchands. Selon la tradition orale, le sobriquet des Archépontains – les Carnages – viendrait de cette situation où Pont-de-l’Arche était un pays où les "quarts (de vin) nagent" ; les marchands devant lâcher une partie de leur marchandise dans l’eau, à destination des soldats.

Un vitrail comme légitime revendication ?

Cette situation nous fait penser que la commande du vitrail du montage doit avoir eu pour motivation de rappeler à tous les droits donnés par les Archépontains à la paroisse en matière de montage des bateaux sous le pont. Ce vitrail nous rappelle aujourd’hui le poids des activités fluviales dans la vitalité archépontaine. Mais en quoi consistaient les professions touchant au montage ?

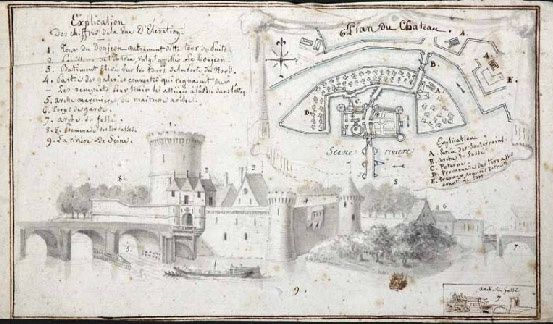

Vue d'élévation & plan du château de Limaie. Avant 1782. Un feuillet de papier (210 x 125 mm), lavis, aquarelle & encre. La garnison de ce fort posa bien des soucis aux marchands et à la paroisse Saint-Vigor de Pont-de-l'Arche.

Maitre de pont et haleurs

Pourquoi monter les bateaux à Pont-de-l’Arche ?

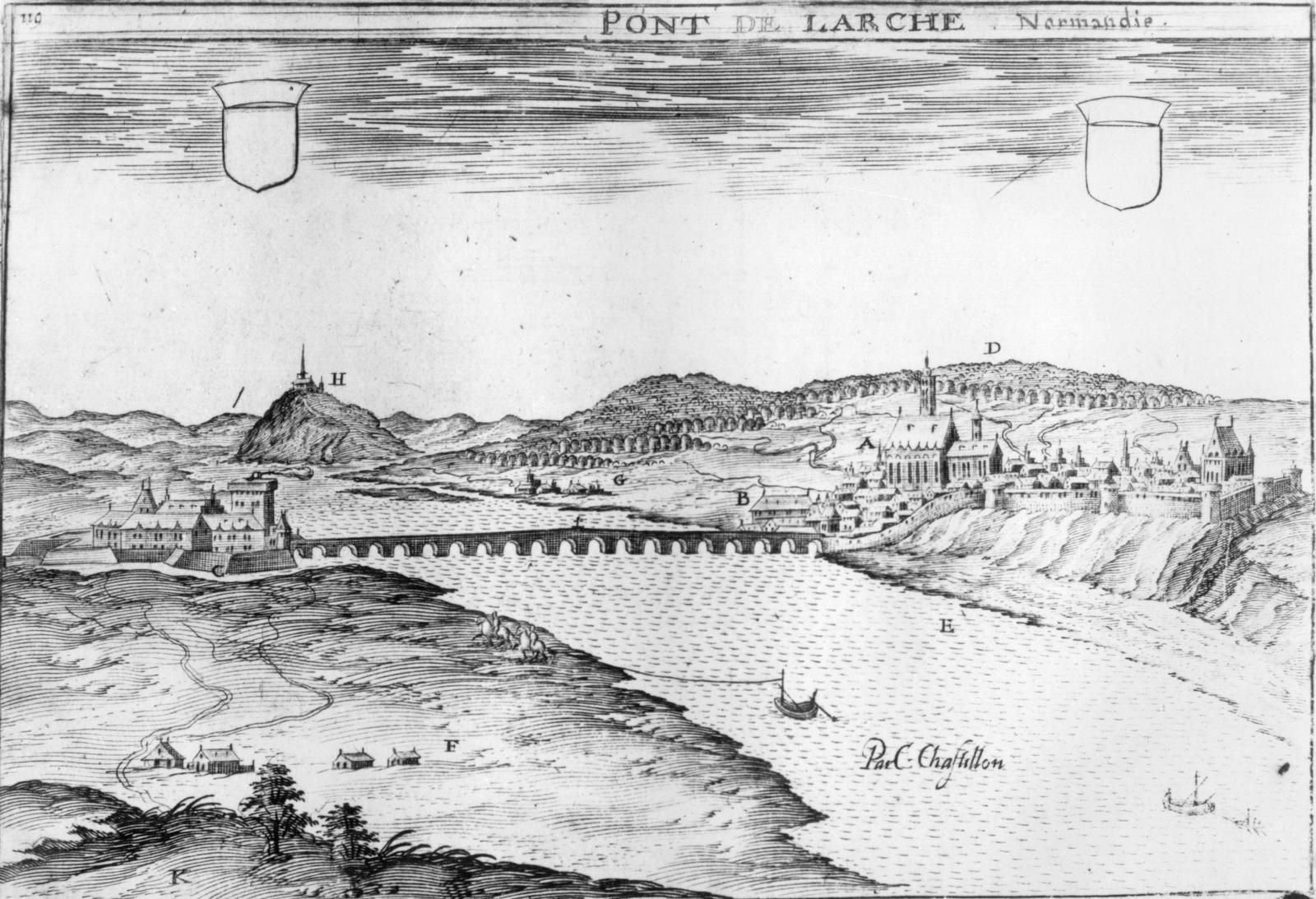

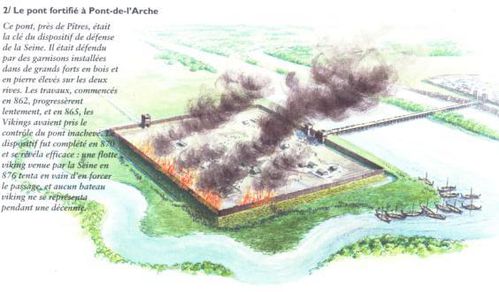

Si Poses et Martot ont été des étapes fluviales, c’est à cause de la perte d’altitude naturelle du lit de la Seine. Pour Pont-de-l’Arche, située entre ces deux stations, ce sont les réalisations humaines qui ont contrarié la navigation fluviale. En cause, les ponts bâtis en ce lieu depuis le pont de Charles le Chauve, construit entre 862 et 873 pour barrer le fleuve aux Vikings. Ces ponts créaient une légère chute d’eau, variant selon les marées, et perturbant les courants si bien que des pilotes locaux étaient nécessaires pour aider les bateaux à passer le pont sans dommage. Lors de la description du vitrail du montage (plus haut), nous avons vu le maitre de pont donner des instructions aux monteurs depuis le tablier du pont pour éviter que le bateau ne cogne une pile.

Profession : maitre de pont

C’est en février 1415 le que le roi Charles VI institua l’office de maitre du pont de Pont-de-l'Arche par une ordonnance qui ne varia pas jusqu’à la Révolution française. On retrouve donc cette ordonnance dans les recueils juridiques des marchands et prévôts de Paris, qui nommaient le maitre de pont de Pont-de-l’Arche. Ce document visait à encadrer une activité qui semble avoir été très convoitée, ce qui devait perturber la navigation. En déterminant la rémunération revenant au maitre de pont (5 sous tournois par courbe), puis à ses assistants et ses « valets », cette ordonnance nous apprend que le halage avait aussi lieu, pour un moindre tirant d’eau, du côté de la ville (payé 32 deniers contre 40 deniers du côté de Limaie). Cet office sera supprimé à la Révolution et remplacé par la charge de chef de pont nommé par le sous-secrétariat des travaux-publics, dépendant du ministère de l'Intérieur.

Le maitre de pont donnant des instructions aux monteurs grâce à son chapeau. Détail du vitrail (photo A. Launay, 2013)

Les monteurs

Combien fallait-il payer de haleurs ? L’ordonnance royale se débarrasse de la question en ces termes : « Et au cas que les eaux seront si fortes qu’il y faudra plus de gens que ledit Maistre ne doit bailler, iceluy Maistre les querra, & les Voicturiers payeront le pardessus. » Selon Joseph Dutens (page 388), la chute d’eau de 50 cm occasionnée par le pont nécessitait un halage assuré jusqu’à « soixante chevaux, et le secours de deux à trois cents hommes… ». La dépense pouvait aller jusqu’à 200 francs vers le début du XIXe siècle. Cela laisse imaginer que quelques dizaines de personnes servaient régulièrement au halage et que quelques centaines d’autres venaient ponctuellement. A défaut d’apporter une grande richesse au pays, cela devait occuper une part non négligeable d’une population estimée à 1639 habitants en 1793.

Dans son mémoire de maitrise, Bénédicte Delaune note (page 60) que les capitations de 1788 répartissent comme suit les professions à Pont-de-l’Arche : artisanat 102 personnes (dont cuir 28 et textile 37), commerce 48, notables 23, pont et eau 22 (dont commis du maitre de pont 2 et aides de pont 8), nature 25, domestique 10 et autres 13. Les métiers de l’eau formaient le quatrième secteur professionnel de la ville. Bénédicte Delaune avance (page 76) le chiffre de 10 % des électeurs qui vivaient, en 1788, des activités fluviales. Ceci ne représente, pour le montage, que les cadres d’une profession qui recourait largement aux journaliers.

Les haleurs

Combien fallait-il payer de haleurs ? L’ordonnance royale se débarrasse de la question en ces termes : « Et au cas que les eaux seront si fortes qu’il y faudra plus de gens que ledit Maistre ne doit bailler, iceluy Maistre les querra, & les Voicturiers payeront le pardessus. » Selon Joseph Dutens (page 388), la chute d’eau de 50 cm occasionnée par le pont nécessitait un halage assuré jusqu’à « soixante chevaux, et le secours de deux à trois cents hommes… ». La dépense pouvait aller jusqu’à 200 francs vers le début du XIXe siècle. Cela laisse imaginer que quelques dizaines de personnes servaient régulièrement au halage et que quelques centaines d’autres venaient ponctuellement. A défaut d’apporter une grande richesse au pays, cela devait occuper une part non négligeable d’une population estimée à 1639 habitants en 1793.

Dans son mémoire de maitrise, Bénédicte Delaune note (page 60) que les capitations de 1788 répartissent comme suit les professions à Pont-de-l’Arche : artisanat 102 personnes (dont cuir 28 et textile 37), commerce 48, notables 23, pont et eau 22 (dont commis du maitre de pont 2 et aides de pont 8), nature 25, domestique 10 et autres 13. Les métiers de l’eau formaient le quatrième secteur professionnel de la ville. Bénédicte Delaune avance (page 76) le chiffre de 10 % des électeurs qui vivaient, en 1788, des activités fluviales. Ceci ne représente, pour le montage, que les cadres d’une profession qui recourait largement aux journaliers.

Comment halez-vous ?

A Pont-de-l’Arche

Nous utilisons le témoignage de l’ingénieur-hydrographe Pierre-Alexandre Forfait qui était mandaté, en 1796, par le ministre de la marine, Jean Dalbarade, pour étudier les pistes d’amélioration de la navigation entre la mer et Paris. Fort de son voyage sur un lougre appelé Le saumon, il rapporta que les principaux obstacles à la navigation étaient les 9 ponts situés entre Rouen et Paris car ils interrompaient lourdement le chemin de halage. Ainsi, il décrivit précisément le montage à Pont-de-l’Arche à titre d’illustration du fonctionnement de l’ensemble des ponts. C’est cet ingénieur qui proposa la construction d’un canal et d’une écluse en lieu en place des fossés du fort de Limaie. Il écrivit sur son arrivée au pied des ruines du fort de Limaie : « On a porté trois amarres de 2PO ½ à une pointe de terre saillante à l’amont du pont et sur laquelle est établi un pilotage destiné à servir de conducteur à ces traits. Deux rouleaux verticaux terminent une grande encochure, l’arche et le poste où le navire est amarré se trouvent à peu près dans la même direction… [page 20] Cette amarre se fait avec de fortes bosses disposées et entretenues par la marine ou les navigateurs. Elles sont frappées sur le chapeau par de forts poteaux de garde bordés, qui déffendent la maçonnerie et les batteaux contre les abordages qui se feroient réciproquement. [page 21]

Cet amarrage est réalisé « par un batelier du pays qui en a le privilège sous la dénomination de "Pêcheux" ». Il est 11 heures du matin et le pont ne sera franchi qu’à la fin de la journée car le maitre de pont souhaite attendre le flot de la marée, à 6 heures du soir, pour aider le lougre de Pierre-Alexandre Forfait à passer. Ce dernier, ainsi que son pilote, ont trouvé ce secours de la marée bien inutile. Pour pouvoir passer sous la grande arche (celle de Limaie), les matelots amènent les mâts et le gréement. Trois amarres sont fixées au bateau et passées sous l’arche grâce à un canot. Sur la rive gauche (la ville), deux amarres sont attachées à quatre chevaux chacune. Sur la rive droite (Limaie), une amarre est attachée à huit chevaux. Le montage commence par le travail des chevaux de la rive gauche qui, malgré les remous du fleuve, viennent placer le lougre le long de la première pile du pont. Le bâtiment est « emponté ». Le maitre de pont donne alors l’ordre aux 16 chevaux de tirer. Pierre-Alexandre Forfait nota que, sous l’effort, deux chevaux tombèrent… Le lougre monta cependant sans difficulté et fut amarré 25 toises en amont du pont. Vers 7 heures, le montage était fini et il fallut aux matelots 45 minutes pour remonter les mâts et regréer.

Pierre-Alexandre Forfait était révolté comme on le lit dans les propos rapportés par Jean Legoy : « Au Pont de l’arche tout est préjugé ; on doutait que nous passions avec 16 chevaux sans le secours d’un grand nombre d’hommes ainsi que c’est l’usage. Le maitre de pont a trois brigades d’ouvriers sous ses ordres, des compagnons, des farigouliers. Les hommes restant attachés à quelques amarres, leurs fonctions sont nulles pour des navires (comme « Le saumon »). On ne fait rien au passage de ces ponts qu’avec des chevaux. Ce sont des chevaux qui halent le trait sous le pont, ce sont des chevaux qui remontent le bateau, les hommes ne font rien. Cependant, les hommes, femmes et enfants ont la prétention d’être employés à tous les passages de navires. » Après Vernon, l’ingénieur poursuit : « Nous reconnaissons de plus en plus que les manœuvres des ponts sont dirigées par l’habitude et le préjugé. Ils ne font rien qu’avec des chevaux, dont le mouvement ne pouvant être simultané, occasionne nécessairement des secousses qui causent des accidents de toute espèce. »

Evidemment nous sommes en pleine période de remise en cause des corporations et des monopoles, mais ce propos traduit peut-être la situation difficile des contemporains de Pierre-Alexandre Forfait. A Pont-de-l’Arche, il reproche la présence trop nombreuse de monteurs qui ne serviraient à rien à côté de la puissance aveugle des chevaux. On pourra objecter qu’en période de crise les monteurs ne devaient avoir la pleine possession de leurs moyens et que les mettre au chômage eût été bien pire encore.

1813, le halage obsolète

Comme nous l’avons étudié dans l’article « L’écluse de Limaie entre Pont-de-l’Arche et Igoville (1813-1858) », le montage est devenu insupportable aux autorités pour sa lenteur, son cout et le doute qu’il laissait planer sur l’approvisionnement de Paris. Qui plus est Pierre-Alexandre Forfait devint ministre de la marine et, semble-t-il, eut l’oreille de Napoléon Bonaparte quant au projet de créer une écluse à Pont-de-l’Arche. L’empereur alloua les crédits nécessaires au percement d’un canal et à la construction d’une écluse ouverte à la navigation en 1813. Désormais, un éclusier et deux aides rendaient inutiles les dizaines, voire centaines, de monteurs grâce au contournement du pont. Lorsque ce pont s’écroula en 1856, il fut remplacé par un autre ouvrage d’art aux arches suffisamment grandes pour laisser passer sans encombre le trafic fluvial. L’écluse de Limaie devint à son tour obsolète et les haleurs de la Seine perdaient leur travail à mesure que la navigation se motorisait. Pont-de-l’Arche cessa d’être une étape fluviale.

Conclusion

Le vitrail du montage illustre l’histoire des techniques et donc des modes de vie. Les progrès techniques (ponts, écluses, bateaux) ont permis une amélioration des moyens de transports. Mais il semble que ce soit l’approvisionnement de la capitale et la volonté de libérer le commerce qui ont motivé les autorités nationales à transformer les infrastructures locales, ce qui a bouleversé des habitudes pluriséculaires. Peut-être que de nombreux haleurs archépontains, qui se sont retrouvés sans emploi à partir de 1813, se sont reconvertis dans le chausson, un objet du quotidien qu’ils devaient user en tirant les bateaux ? C’est l’hypothèse que nous avons formulée dans notre ouvrage sur l’industrie de la chaussure à Pont-de-l’Arche. Quoi qu’il en soit, ces réalisations ont auguré les constructions de la seconde moitié du XIXe siècle – les barrages – et les vastes travaux d’endiguement de la Seine dans les années 1930. Depuis, la Seine est une voie commerciale et Pont-de-l’Arche a cessé d’être une étape fluviale.

http://pontdelarche.over-blog.com/article-pont-de-l-arche-cite-de-la-chaussure-78659707.html

A lire aussi…

Sources

Les ordonnances royaux, sur le faict et jurisdiction de la prevosté des marchans & eschevinage de la ville de Paris, Paris, P. Rocolet, 1544, voir chapitre XL, page 137.

Delaune Bénédicte, Pont-de-l’Arche, population, pouvoirs municipaux et société à la fin du XVIIIe siècle et pendant la Révolution, mémoire de maitrise préparé sous la direction de Claude Mazauric, université de Rouen, vers 1992, 130 pages.

Dutens Joseph, Histoire de la navigation intérieure de la France…, tome I, Paris, A. Sautelet et Cie, 1829, 651 pages.

Floquet Amable, Diaire ou journal du voyage du chancelier Séguier en Normandie après la sédition des nu-pieds (1639-1640) et documents relatifs à ce voyage et à la sédition, Rouen, E. Frère, 1842, 448 pages.

Forfait Pierre-Alexandre, Mémoire et Observations concernant la navigation du lougre de la République, sur la Seine, du Havre à Paris l’an 4e de la République, 1796, 30 pages, manuscrit conservé à la bibliothèque municipale du Havre sous la cote mss 241.

Legoy Jean, « Le voyage du Havre à Paris par la Seine en 1796 », in Cahiers Léopold-Delisle, t. XXV-XXXVI, années 1986-1987, La Normandie et Paris : actes du XXI congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, 255 pages.

Suau Bernadette, « A Pont-de-l'Arche, la vitre des bateaux », in Nouvelles de l'Eure, n° 64-65, 1978, pages 42-55.

Collectif, « Note de ce qui s'est passé de curieux et de ce qui a été fait dans l'année de chaque trésorier », in Semaine religieuse du diocèse d'Evreux, n° des 24, 31 aout, 14, 21 septembre 1918.

Comment halez-vous ?

Nous utilisons le témoignage de l’ingénieur-hydrographe Pierre-Alexandre Forfait qui était mandaté, en 1796, par le ministre de la marine, Jean Dalbarade, pour étudier les pistes d’amélioration de la navigation entre la mer et Paris. Fort de son voyage sur un lougre appelé Le saumon, il rapporta que les principaux obstacles à la navigation étaient les 9 ponts situés entre Rouen et Paris car ils interrompaient lourdement le chemin de halage. Ainsi, il décrivit précisément le montage à Pont-de-l’Arche à titre d’illustration du fonctionnement de l’ensemble des ponts. C’est cet ingénieur qui proposa la construction d’un canal et d’une écluse en lieu en place des fossés du fort de Limaie. Il écrivit sur son arrivée au pied des ruines du fort de Limaie : « On a porté trois amarres de 2PO ½ à une pointe de terre saillante à l’amont du pont et sur laquelle est établi un pilotage destiné à servir de conducteur à ces traits. Deux rouleaux verticaux terminent une grande encochure, l’arche et le poste où le navire est amarré se trouvent à peu près dans la même direction… [page 20] Cette amarre se fait avec de fortes bosses disposées et entretenues par la marine ou les navigateurs. Elles sont frappées sur le chapeau par de forts poteaux de garde bordés, qui déffendent la maçonnerie et les batteaux contre les abordages qui se feroient réciproquement. [page 21]

Cet amarrage est réalisé « par un batelier du pays qui en a le privilège sous la dénomination de "Pêcheux" ». Il est 11 heures du matin et le pont ne sera franchi qu’à la fin de la journée car le maitre de pont souhaite attendre le flot de la marée, à 6 heures du soir, pour aider le lougre de Pierre-Alexandre Forfait à passer. Ce dernier, ainsi que son pilote, ont trouvé ce secours de la marée bien inutile. Pour pouvoir passer sous la grande arche (celle de Limaie), les matelots amènent les mâts et le gréement. Trois amarres sont fixées au bateau et passées sous l’arche grâce à un canot. Sur la rive gauche (la ville), deux amarres sont attachées à quatre chevaux chacune. Sur la rive droite (Limaie), une amarre est attachée à huit chevaux. Le montage commence par le travail des chevaux de la rive gauche qui, malgré les remous du fleuve, viennent placer le lougre le long de la première pile du pont. Le bâtiment est « emponté ». Le maitre de pont donne alors l’ordre aux 16 chevaux de tirer. Pierre-Alexandre Forfait nota que, sous l’effort, deux chevaux tombèrent… Le lougre monta cependant sans difficulté et fut amarré 25 toises en amont du pont. Vers 7 heures, le montage était fini et il fallut aux matelots 45 minutes pour remonter les mâts et regréer.

Pierre-Alexandre Forfait était révolté comme on le lit dans les propos rapportés par Jean Legoy : « Au Pont de l’arche tout est préjugé ; on doutait que nous passions avec 16 chevaux sans le secours d’un grand nombre d’hommes ainsi que c’est l’usage. Le maitre de pont a trois brigades d’ouvriers sous ses ordres, des compagnons, des farigouliers. Les hommes restant attachés à quelques amarres, leurs fonctions sont nulles pour des navires (comme « Le saumon »). On ne fait rien au passage de ces ponts qu’avec des chevaux. Ce sont des chevaux qui halent le trait sous le pont, ce sont des chevaux qui remontent le bateau, les hommes ne font rien. Cependant, les hommes, femmes et enfants ont la prétention d’être employés à tous les passages de navires. » Après Vernon, l’ingénieur poursuit : « Nous reconnaissons de plus en plus que les manœuvres des ponts sont dirigées par l’habitude et le préjugé. Ils ne font rien qu’avec des chevaux, dont le mouvement ne pouvant être simultané, occasionne nécessairement des secousses qui causent des accidents de toute espèce. »

Evidemment nous sommes en pleine période de remise en cause des corporations et des monopoles, mais ce propos traduit peut-être la situation difficile des contemporains de Pierre-Alexandre Forfait. A Pont-de-l’Arche, il reproche la présence trop nombreuse de monteurs qui ne serviraient à rien à côté de la puissance aveugle des chevaux. On pourra objecter qu’en période de crise les monteurs ne devaient avoir la pleine possession de leurs moyens et que les mettre au chômage eût été bien pire encore.

1813, le halage obsolète

Comme nous l’avons étudié dans l’article « L’écluse de Limaie entre Pont-de-l’Arche et Igoville (1813-1858) », le montage est devenu insupportable aux autorités pour sa lenteur, son cout et le doute qu’il laissait planer sur l’approvisionnement de Paris. Qui plus est Pierre-Alexandre Forfait devint ministre de la marine et, semble-t-il, eut l’oreille de Napoléon Bonaparte quant au projet de créer une écluse à Pont-de-l’Arche. L’empereur alloua les crédits nécessaires au percement d’un canal et à la construction d’une écluse ouverte à la navigation en 1813. Désormais, un éclusier et deux aides rendaient inutiles les dizaines, voire centaines, de monteurs grâce au contournement du pont. Lorsque ce pont s’écroula en 1856, il fut remplacé par un autre ouvrage d’art aux arches suffisamment grandes pour laisser passer sans encombre le trafic fluvial. L’écluse de Limaie devint à son tour obsolète et les haleurs de la Seine perdaient leur travail à mesure que la navigation se motorisait. Pont-de-l’Arche cessa d’être une étape fluviale.

Conclusion

Le vitrail du montage illustre l’histoire des techniques et donc des modes de vie. Les progrès techniques (ponts, écluses, bateaux) ont permis une amélioration des moyens de transports. Mais il semble que ce soit l’approvisionnement de la capitale et la volonté de libérer le commerce qui ont motivé les autorités nationales à transformer les infrastructures locales, ce qui a bouleversé des habitudes pluriséculaires. Peut-être que de nombreux haleurs archépontains, qui se sont retrouvés sans emploi à partir de 1813, se sont reconvertis dans le chausson, un objet du quotidien qu’ils devaient user en tirant les bateaux ? C’est l’hypothèse que nous avons formulée dans notre ouvrage sur l’industrie de la chaussure à Pont-de-l’Arche. Quoi qu’il en soit, ces réalisations ont auguré les constructions de la seconde moitié du XIXe siècle – les barrages – et les vastes travaux d’endiguement de la Seine dans les années 1930. Depuis, la Seine est une voie commerciale et Pont-de-l’Arche a cessé d’être une étape fluviale.

A lire aussi…

Les grands travaux de la Seine

Sources

Les ordonnances royaux, sur le faict et jurisdiction de la prevosté des marchans & eschevinage de la ville de Paris, Paris, P. Rocolet, 1544, voir chapitre XL, page 137.

Delaune Bénédicte, Pont-de-l’Arche, population, pouvoirs municipaux et société à la fin du XVIIIe siècle et pendant la Révolution, mémoire de maitrise préparé sous la direction de Claude Mazauric, université de Rouen, vers 1992, 130 pages.

Dutens Joseph, Histoire de la navigation intérieure de la France…, tome I, Paris, A. Sautelet et Cie, 1829, 651 pages.

Floquet Amable, Diaire ou journal du voyage du chancelier Séguier en Normandie après la sédition des nu-pieds (1639-1640) et documents relatifs à ce voyage et à la sédition, Rouen, E. Frère, 1842, 448 pages.

Forfait Pierre-Alexandre, Mémoire et Observations concernant la navigation du lougre de la République, sur la Seine, du Havre à Paris l’an 4e de la République, 1796, 30 pages, manuscrit conservé à la bibliothèque municipale du Havre sous la cote mss 241.

Legoy Jean, « Le voyage du Havre à Paris par la Seine en 1796 », in Cahiers Léopold-Delisle, t. XXV-XXXVI, années 1986-1987, La Normandie et Paris : actes du XXIe congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, 255 pages.

Suau Bernadette, « A Pont-de-l'Arche, la vitre des bateaux », in Nouvelles de l'Eure, n° 64-65, 1978, pages 42-55.

Collectif, « Note de ce qui s'est passé de curieux et de ce qui a été fait dans l'année de chaque trésorier », in Semaine religieuse du diocèse d'Evreux, n° des 24, 31 aout, 14, 21 septembre 1918.

Armand Launay

Pont-de-l'Arche ma ville

commenter cet article …

/image%2F0550649%2F20180817%2Fob_dc00be_sortie-usine-nion.jpg)

/image%2F0550649%2F20180817%2Fob_62ed1a_dscf2799.JPG)

/image%2F0550649%2F20180817%2Fob_cc73e8_b-delaune-capitation-de-1788-1.JPG)

/image%2F0550649%2F20180817%2Fob_61f25e_b-delaune-capitation-de-1788-2.JPG)

/image%2F0550649%2F20180817%2Fob_61ad36_detail-geoportail-1950.jpg)

/image%2F0550649%2F20180817%2Fob_aba314_detail-geoportail-2018.jpg)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_6a6f07_bailliage.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_2fca41_sceau-de-philippe-auguste-archives.jpg)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_881976_plan-bailliage-j-p-patin.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_16e199_p1100309.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_956fc1_p1080351.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_9faae3_p1080354.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_b628a5_p1080355.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_c084bc_p1100337.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_1e49e5_p1100340.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_07f274_p1100308.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_8fc2a8_p1080850.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_4c0324_p1080851.JPG)

/image%2F0550649%2F20230812%2Fob_2db5ea_p1100399.JPG)

/image%2F0550649%2F201304%2Fob_9e233b1c7beafe9c4121bd3e5eded037_bandeau-blog.JPG)

/image%2F0550649%2F20210101%2Fob_b51755_mymap-zoom-pa.jpg)

/idata%2F0316469%2FAmfreville-et-Poses%2FEcluses-d-Amfreville-sous-les-Monts-7-.JPG)

/idata%2F0316469%2FPont-Saint-Pierre-du-Vauvray--1947-%2FPont-de-Saint-Pierre-du-Vauvray-14-.JPG)

/idata%2F0316469%2FCartes-postales-2%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--396-.jpg)

/idata%2F0316469%2FCartes-postales-1%2FCarte-postale-de-Pont-de-l-Arche--199-.jpg)

/idata%2F0316469%2FAlizay%2FAlizay--15-.jpg)

/idata%2F0316469%2FCriquebeuf---Martot%2Fcriquebeuf.jpg)